[김세곤의 세계문화기행] 일본역사기행(70)-나라 호류지(法隆寺)(8)-백제관음상(2)

- 기자명 김세곤 여행칼럼니스트/호남역사연구원장

- 입력 2024.05.13 10:35

- 댓글 0

SNS 기사보내기

페이스북(으)로 기사보내기 트위터(으)로 기사보내기 카카오스토리(으)로 기사보내기 카카오톡(으)로 기사보내기 네이버밴드(으)로 기사보내기 네이버블로그(으)로 기사보내기 다른 공유 찾기 기사스크랩하기

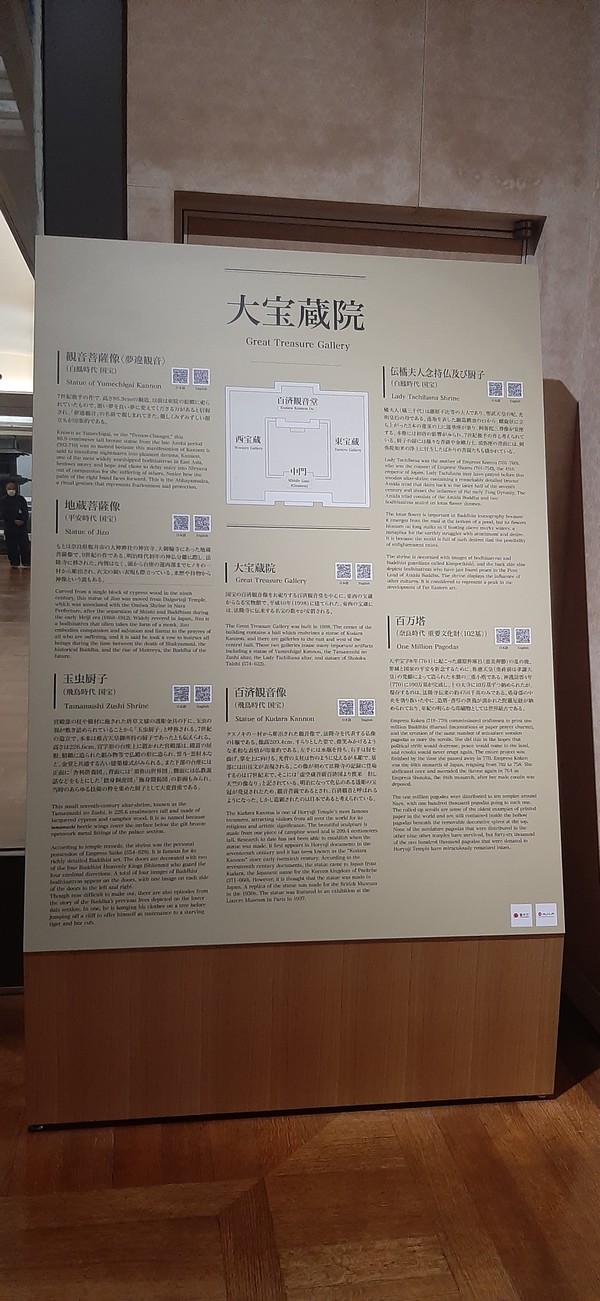

나라 호류지 대보장전에 있는 백제관음상을 다시 본다. 늘씬한 키와 ‘동양의 모나리자’ 같은 미소가 매력이 넘친다. 그런데 일본인은 왜 이 불상에 ‘백제관음(百濟觀音)’ 이란 이름을 붙였을까?

원래 백제관음은 호류지에 봉안된 것이 아니라고 한다. 747년의 「호류지 자재장」에는 보이지 않아, 어디에선가 옮겨온 것 같다. 하마다 쿠사쿠는 『백제관음』에서 「고금목록초(古今目錄抄)」라는 문헌에 나오는 ‘아스카의 귤사(橘寺)가 황폐화되면서 불상이 호류지로 옮겨졌다.’는 기록이 주목할 만하다고 했다.

그러면 백제관음이란 이름이 어떻게 붙여졌을까? 1698년 작성된 ‘호류지제당불체수량기(法隆寺諸堂佛體數量記)’는 백제관음과 호류지의 인연을 밝힌 가장 오래된 기록이다. 여기에는 ‘허공장보살(虛空藏菩薩)은 백제에서 온(百濟渡來) 천축(인도)의 불상이다”라고 적혀있다. 당시에는 ‘관음보살’이 아닌 ‘허공장보살’(지혜와 복덕을 무한히 중생들에게 베푼다는 보살)로 본 인식한 것이다.

이후 19세기 후반인 1886년에 궁내성과 문부성에서 호류지 귀중 문화재를 하나씩 조사하고 검인 표찰을 붙일 때 오카쿠라 텐신이 다른 수많은 불상과 구별하기 위하여 이 보살상을 ‘조선풍(朝鮮風) 보살’이라고 기록했다.

1892년 나라현 조사 때는 ‘한식(韓式) 관음 입상’으로 기록했다.

이처럼 19세기 말 근대적인 학술조사가 시작되면서 불상의 출처가 전문가들에 의해 ‘한반도계’로 인정된 것이다.

나아가 1897년 일본이 처음 국보 제도를 실시할 때는 ‘전백제인작’(伝百濟人作), 즉 ‘백제인이 만든 것으로 전해진다.’라고 구체적으로 기록하기에 이른다.

그런데 1911년에 우연히 호류지 법당 토벽에서 이 보살 것으로 추정되는 보관(寶冠)이 발견되었는데, 관음의 상징인 화불이 조각되어 있어 이때부터 허공장보살이 아니라 관음보살로 부르게 되었다.

백제관음이라는 용어가 대중적으로 널리 쓰이게 된 것은 근대 일본의 석학 와쓰지 데쓰로(1889~1960)가 1919년 펴낸 그의 저서 『고사순례 (古寺巡禮)』에서 처음 사용하면서부터이다. 와쓰지 데쓰로는 백제관음을 “아스카 시대 최고 걸작”이라고 하면서 “인도나 서역의 문화를 중국이 저작(咀嚼·‘음식을 씹는다’라는 뜻)한 양식”으로 평가했다.

일본은 1951년 6월에 백제관음을 국보로 지정했다. 정식명칭은 ‘목조 관음보살입상(백제관음) 1구’다.

한편 백제관음은 백제가 한창 일본에 불교문화를 전수할 때인 아스카 시대의 최고 걸작임은 누구나 인정한다. 양식과 기법 면에서 보면 백제가 만들어서 보냈거나, ‘백제인’이 만들었을 것으로 보인다. 반면 관음상 조각의 재질인 녹나무는 한반도에서는 드물지만, 일본에는 흔한 나무여서 제작 장소는 ‘일본’일 가능성이 크다.

그럼에도 불구하고 일본은 백제관음이 백제에서 보낸 것이라는 기록을 부정하고 있다.

쇼가쿠칸(小學館)이 발행한 ‘일본의 국보 100 -팔등신 미불 호류지 백제관음’을 읽어보자.

“현재는 백제로부터의 도래불(渡來佛)이라는 전래도 의문시되고 있다. 백제관음은 머리부터 발 받침까지 녹나무 한 재료로 제작됐다. 그런데 당시 조선반도(한반도)에서 제작된 불상 중 녹나무로 만든 건 현재 전하는 사례가 없다. 반면 그 즈음 일본에서는 같은 재료가 불상 제조에 사용돼 본상(백제관음)은 일본에서 제작된 것으로 보인다.”

반면에 국내학자들은 호류지에 건재하는 구다라 관음이야말로 “백제 물건이 아니면 아무런 가치도 없다”는 전형적인 ‘구다라 나이’의 표본인 백제 문화재라고 주장하고 있다.

문명사적 불교의 흐름으로 볼 때 중국과 한국 그리고 일본은 한 줄기이다. 일본 것이니 한국 것이니 하는 논쟁보다는 더 큰 흐름에서 보면 어떨까?

(참고자료)

o 세계일보, 강구열의 일본 속 우리 문화재, 24.1.6.

o 유홍준 지음, 나의 문화유산 답사기 일본편 2 아스카·나라, 2013, p 150-151

'일본 알기' 카테고리의 다른 글

| [김세곤의 세계문화기행] 일본역사기행(69)-나라 호류지(法隆寺)(7)-백제관음상 (0) | 2024.05.15 |

|---|---|

| [김세곤의 세계문화기행] 일본역사기행(65)-나라 호류지(法隆寺) (3) (0) | 2024.03.27 |

| [김세곤의 세계 문화 기행] 일본 역사기행 (63)-나라 호류지(法隆寺 법륭사) (1) | 2024.03.27 |

| [김세곤의 세계문화기행] 일본역사기행 (64)-나라 호류지(法隆寺) (2) (1) | 2024.03.23 |

| [김세곤의 세계 문화 기행] 일본 역사기행 (63)-나라 호류지(法隆寺 법륭사) (1) | 2024.03.23 |