|

1)김일손(金馹孫, 1464~1498)

조선 전기의 학자·문신. 본관은 김해(金海). 자는 계운(季雲), 호는 탁영(濯纓) 또는 소미산인(少微山人). 대대로 청도에서 살았다. 할아버지는 극일(克一)이고, 아버지는 집의(執義) 맹(孟)이며, 어머니는 이씨이다.

1486년(성종 17) 생원에 수석으로 합격하고, 이 해 진사시에 2등으로 합격하였다. 이어 같은 해에 식년문과 갑과 제2인으로 급제하였다. 처음 승문원에 들어가 권지부정자(權知副正字)로 관직 생활을 시작해, 곧 정자(正字)로서 춘추관기사관(春秋館記事官)을 겸하였다.

그 뒤 진주의 교수(敎授)로 나갔다가 곧 사직하고, 고향에 돌아가 운계정사(雲溪精舍)를 열고 학문 연구에 몰두하였다. 이 시기에 김종직(金宗直)의 문하에 들어가 정여창(鄭汝昌)·강혼(姜渾) 등과 깊이 교유하였다.

다시 벼슬길에 들어서서 승정원의 주서(注書), 홍문관의 박사·부수찬(副修撰), 전적(典籍)·장령(掌令)·정언(正言)을 지냈으며, 다시 홍문관의 수찬을 거쳐 병조좌랑·이조좌랑이 되었다. 그 뒤 홍문관의 부교리(副校理)·교리 및 헌납(獻納)·이조정랑 등을 지냈다.

관료 생활 동안 여러 차례에 걸쳐 사가독서(賜暇讀書 : 재능이 있는 문신들에게 문흥을 위해 휴가를 주어 독서에 전념하게 한 제도)를 하여 학문과 문장의 깊이를 다졌다. 그리고 주로 언관(言官)에 재직하면서 문종의 비인 현덕왕후(顯德王后)의 소릉(昭陵)을 복위하라는 과감한 주장을 하였다.

뿐만 아니라 훈구파의 불의·부패 및 ‘권귀화(權貴化 : 권세가 있는 귀족으로 됨)’를 공격하고 사림파의 중앙정계 진출을 적극적으로 도왔다.

그 결과 1498년(연산군 4) 유자광(柳子光)·이극돈(李克墩) 등 훈구파가 일으킨 무오사화에서 조의제문(弔義帝文)의 사초화(史草化) 및 소릉 복위 상소 등 일련의 사실 때문에 능지처참을 당했다. 그 뒤 중종반정으로 복관되고, 중종 때 직제학(直提學), 현종 때 도승지, 순조 때 이조판서로 각각 추증되었다.

17세 때까지는 할아버지 극일(克一)로부터 ≪소학≫·사서(四書)·≪통감강목 通鑑綱目≫ 등을 배웠으며, 이후 김종직의 문하에 들어가 평생 사사하였다.

김종직의 문인 중에는 김굉필(金宏弼)·정여창 등과 같이 ‘수기(修己 : 자기 자신을 닦으면서 수양함)’를 지향하는 계열과, 사장(詞章)을 중시하면서 ‘치인(治人 : 남을 다스리는 정치)’을 지향하는 계열이 있었는데, 후자의 대표적 인물이었다.

한편, 현실 대응 자세는 매우 과감하고 진취적이었다. 예컨데 소릉 복위 상소나 조의제문을 사초에 수록한 사실 등에서 정치적 성향을 엿볼 수 있다.

이는 세조의 즉위 사실 자체와 그로 인해 배출된 공신의 존재 명분을 간접적으로 부정한 것으로서, 당시로서는 극히 모험적인 일이었다. 이같은 일련의 일들이 사림파의 잠정적인 세력을 잃게 한 표면적인 원인이 되었다.

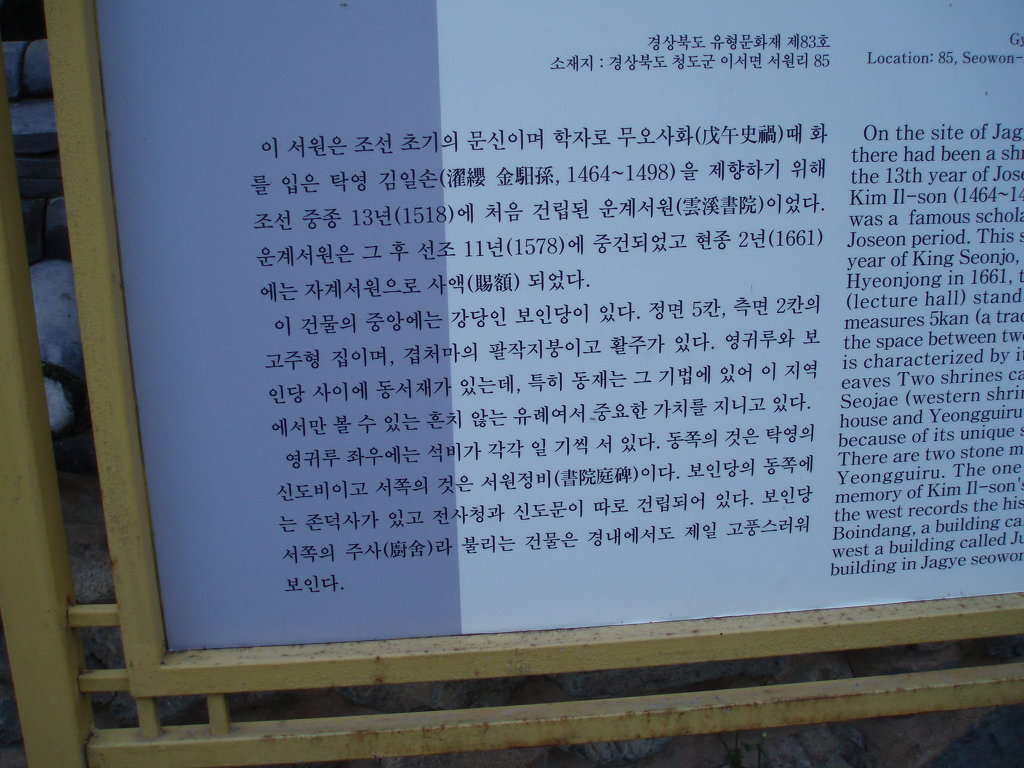

저서로는 ≪탁영집 濯纓集≫이 있으며, <회로당기 會老堂記>·<속두류록 續頭流錄> 등 26편이 ≪속동문선≫에 수록되어 있다. 자계서원(紫溪書院)과 도동서원(道東書院) 등에 제향되었다. 시호는 문민(文愍)이다.

2)김극일(金克一, 생몰년 미상)

조선 전기의 효자. 본관은 김해(金海). 자는 용협(用協), 호는 모암(慕庵). 할아버지는 항(伉)이고, 아버지는 의흥현감(義興縣監) 진(溍)이며, 부인은 한성부윤 이간(李暕)의 딸이다.

어릴 때부터 조부모와 부모를 지성으로 봉양하였고, 장성한 뒤에는 장인의 간곡한 사관요청이 있었으나, 양친의 봉양을 이유로 거절하고 성심을 다하여 봉양하는 등 효행으로 명성을 떨쳤다.

또한, 아들 맹(孟)은 물론 손자 준손(駿孫)·기손(驥孫)·일손(馹孫)의 훈회에도 정성을 기울여 이들 모두가 문과에 급제할 수 있는 학식과 절행으로 명성을 떨치는 토대를 이루게 하였다.

세종 때 청도군수 이기(李掎)의 보고에 따라 효자정려(孝子旌閭)가 건립되었고, 1482년(성종 13) 김종직(金宗直)이 찬한 효자문비가 다시 건립되었다. 청도의 자계서원(紫溪書院)에 제향되었다. 사시(賜諡)는 효절(孝節)이다.

3)김대유(金大有, 1479~1551)

조선 중기의 문신. 본관은 김해(金海). 자는 천우(天祐), 호는 삼족당(三足堂). 극일(克一)의 증손으로, 할아버지는 집의(執義) 맹(孟)이고, 아버지는 직제학 준손(駿孫)이며, 어머니는 사도시정(司䆃寺正) 고태익(高台翼)의 딸이다. 일손(馹孫)의 조카이다. 조광조(趙光祖)·조식(曺植) 등과 친교를 맺었다. 1498년(연산군 4) 무오사화로 일손이 화를 당하였을 때 아버지와 함께 호남에 유배되었다가 1506년(중종 1)에 풀려났다. 1507년 진사가 되고, 1518년 행의유일(行誼遺逸)로 전생서직장(典牲署直長)에 서용되었으나 사직하고 고향인 청도로 돌아갔다.

1519년 현량문과에 3등과로 급제한 뒤 성균관전적·호조좌랑 겸 춘추관기사관·정언·칠원현감(漆原縣監) 등을 두루 역임하였다. 그러나 같은 해에 일어난 기묘사화로 현량과가 혁파되자, 관작·과제(科第)를 삭탈당하였다. 1545년(인종 1) 현량과가 복과(復科)되면서 전적에 재서용되어 상경하던 도중에 병이 나 향리로 돌아가 죽었다.

그는 현량과 천목(薦目)에서 “기우(器宇)가 뛰어나고 견식(見識)이 명민(明敏)하다.”는 평가를 받았다. 청도 자계서원(紫溪書院)·선암사(仙巖祠)에 제향되었다. 저서로는 ≪탁영연보 濯纓年譜≫가 있다.

|