무오사화와 사관 김일손 - 8회 성종, 이목을 석방하다.

무오사화와 사관 김일손 - 8회 성종, 이목을 석방하다.

- 기자명 푸드n라이프

- 입력 2024.07.26 16:47

- 댓글 0

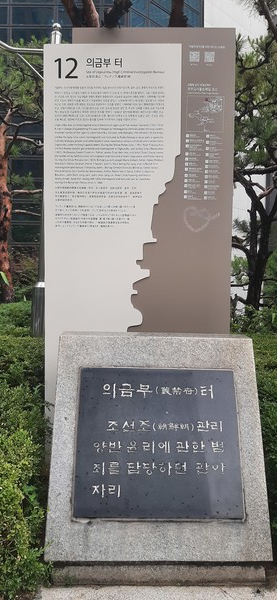

1492년 12월 4일에 이목(李穆, 1471~1498)과 심순문·최광윤·조원기·

남곤·송여려·이수함 ·이윤탁 등이 의금부에 갇혔다.

12월 5일에 승정원에서 유생들을 가둔 것이 부당하다고 아뢰었다.

"유생(儒生)이 광망(狂妄)하여 임금의 일도 오히려 감히 말하는데, 더구나 대신이겠습니까? 지금 바야흐로 구언(求言)하고 있는데 국가의 일을 말한 것으로 잡아다 가두는 것이 가하겠습니까? 청컨대 너그럽게 용납하소서."

이러자 성종은 "유생이 정승을 간교한 귀신이라고 하였는데 그 간교한 귀신을 풀이하는 등의 말이 모두 이치에 맞지 아니하니, 국문하지 아니할 수 없다. 또 이르기를, ‘오늘날 중궁(中宮)은 다른 날 대비(大妃)가 된다.’고 하였으니, 경(卿) 등의 뜻은 어떠한가? 그러나 이는 물을 필요는 없다."고 전교하였다. (성종실록 1492년 12월 5일 2번째 기사)

이윽고 홍문관 부제학 안침(安琛) 등이 서계(書啓)하였다.

"신 등이 전후(前後)의 상소와 차자(箚子)에 대신이 올린 의논의 잘못을 극렬히 말하였는데 단지 ‘간귀(奸鬼)’ 두 글자만 말하지 아니하였을 뿐입니다. 이제 유생(儒生)이 대신(大臣)을 공박한 죄를 다스리고자 하시는데 신 등만 어찌 홀로 죄가 없겠습니까? 국문에 나아가기를 청합니다.

대저 초야[草茅]의 선비가 국정을 통렬하게 비판하는 말과 행동이 상소로 항의하고 논평하여 아뢰니, 진실로 이는 전하께서 곧은 선비의 기개를 배양(培養)한 소치로 그러한 것입니다. 어찌 성조(聖朝)의 아름다운 일이 아니겠습니까? 그러나 광간(狂簡 뜻은 크나 행함이 없이 소홀하고 거침)한 무리가 조정의 사체(事體)를 알지 못하고서 감정이 마음속에서 격동하여 말이 알지 못하는 사이에 여기에 이른 것입니다. 전하께서는 마땅히 그 광직(狂直)함을 용서하여 권장하고 타일러서 보내셔야 하며, 윗사람을 업신여겼다는 것으로 죄를 더하는 것은 마땅치 못합니다."

이에 성종이 전교하였다.

"이 일은 경(卿) 등이 말하고 대간(臺諫)도 말하였으나 이처럼 지나친 말은 있지 아니하였는데, 홀로 유생들이 수상(首相)을 가리켜 간교한 귀신이라고 하였다. 만약 전일의 의논을 잘못이라고 생각한다면 다른 정승의 의논도 같았는데 홀로 윤필상만 가리켜서 간교한 귀신이라고 하는가? 또 ‘사람들로 하여금 알지 못하게 한다.’는 것은 어떤 일인지 알지 못하겠다. 이제 경 등이 와서 국문(鞫問)에 나아가기를 청하니, 이는 나를 어린애처럼 달래어 유생을 죄주지 말도록 하는 것이다. 지난번에 유생이 학유(學諭)의 구사(丘史 조선시대에 임금이 종친(宗親) 및 공신(功臣)에게 구종(驅從)으로 나누어 주던 관노비 官奴婢)를 내쫓으므로 학유가 이를 책(責)하자 유생이 대항하며 서서 소리를 높여 말하였으므로, 대신이 ‘윗사람을 능멸하였다.’고 하여 이를 죄주도록 청하였는데, 더구나 유생으로서 수상을 가리켜 간교한 귀신이라고 하니, 이를 버려둘 수 있는가?"

다시 안침 등이 아뢰었다.

"유생들은 반드시 ‘말이 격절(激切)하지 아니하면 성상(聖上)의 들으심을 감동시킬 수 없다.’고 생각하였기 때문에 일의 형편을 헤아리지 아니하고 그것을 말하였을 뿐입니다. 다만 오늘 모여서 의논하는 재상(宰相)은 모두 전일에 중이 되는 것을 금하는 의논에 참여하지 아니한 사람입니다. 청컨대 자지(慈旨 인수대비의 교지)를 내려 보여서 의논하게 하소서."

다시 성종이 전교하였다.

"경 등이 전에는 자지(慈旨)를 내어 보이는 것을 잘못이라고 하였는데, 이제 이를 권하니, 앞뒤가 다른 것은 무엇 때문인가? 이는 나로 하여금 어버이의 허물을 나타내게 하려는 것이다."

이에 안침 등이 말하였다.

"자지(慈旨)를 나라 사람이 이제 모두 이미 알기 때문에 내어 보여서 수의(收議)하도록 청한 것입니다."

(성종실록 1492년 12월 5일 3번째 기사)

한편 의정부·육조(六曹)·한성부의 당상관(堂上官)이 성종의 부름을 받고 이르렀다. 우의정 허종(許琮) 등이 이목 등의 상소를 보고 아뢰었다.

"유생(儒生)들이 윤필상을 가리켜서 간교한 귀신이라고 하였으니, 이 말은 진실로 지나칩니다. 그러나 이들은 단지 고사(古事)만 알 뿐, 조정 사체(事體)를 알지 못하기 때문에 일부러 이런 격절(激切)한 말을 하여 상청(上聽)을 움직이려고 한 것입니다. 청컨대 너그럽게 용서하소서."

이러자 성종이 전교하였다.

"내가 이 자리에 있은 지 오래 되었으나 대신의 일을 이처럼 심하게 말하는 사람은 있지 아니하였다. 대간(臺諫)과 홍문관에서도 여러 번 상소하였으나 또한 말이 여기에 이른 것은 있지 아니하였다. 그런데 이제 유생은 홀로 수상을 간교한 귀신이라고 하고, 또 ‘오늘의 중궁(中宮)은 다른 날의 대비(大妃)’라고 말하니, 말이 매우 정도에 지나치다. 그러나 말이 나에게 관계되므로 내버려 두고 묻지 아니하지만, 대신을 능욕(凌辱)한 죄는 다스리지 아니할 수 없다."

다시 허종 등이 말하였다.

"상소 가운데 정도에 지나친 말이 많습니다만, 그러나 국가의 일을 말한 사람을 잡아가두고 죄를 다스릴 수는 없습니다. 이목 등이 윤필상을 가리켜서 간교한 귀신이라고 한 것은 비록 실언(失言)인 듯하지만, 유생은 광망(狂妄)하니 잘못을 낱낱이 들어 책망할 수 없습니다."

성종은 다시 전교하였다.

"지금 밑에 있는 자가 모두 윗사람을 업신여기는 마음이 있는데 유생들은 수상을 간교한 귀신이라고까지 하니, 이것을 차마 하는데 무엇을 차마 하지 못하겠는가? 이제 잡아다 가두고 다스리는 것은 대신을 능욕하였기 때문이다."

이러자 허종 등이 또 아뢰었다.

"신 등은 이미 성상의 뜻을 알았습니다. 그러나 유생(儒生)은 본래 광견(狂狷)하므로 말이 비록 정도에 지나쳤다 하더라도 진실로 너그럽게 용서해야 마땅할 것입니다. 그리고 또 몰래 부추긴 사람을 추문(推問)하도록 명하였으니, 더욱 옳지 못합니다."

또 다시 성종이 전교하였다.

"윗사람을 능욕하는 죄는 징계하지 아니할 수 없다. 다만 몰래 부추긴 사람은 추문하지 말도록 하는 것이 가하다."

(성종실록 1492년 12월 5일 4번째 기사)

이어서 대간(臺諫)이 유생들을 국문하지 말기를 아뢰었으나 성종은 들어주지 아니하였다.

“대간이 아뢰었다.

"유생(儒生)들의 상소한 말이 적중하지 못한 것이 많으나, 광동(狂童)이 어찌 사체(事體)를 알겠습니까? 마음속에 품은 바를 다 드러내어 천청(天聽)을 돌이키려고 한 때문에 깨닫지 못한 사이에 말이 여기에 이른 것입니다. 청컨대 국문하지 마소서."

성종이 전교하였다.

"유생이 수상(首相)을 가리켜서 간교한 귀신이라고 하였으니, 윗사람을 업신여기는 풍속이 습관을 이룬 때문이다. 옛날에는 대신이 비록 허물이 있다 하더라도 오히려 감히 드러내어 말하지 아니하고 이르기를, ‘보궤불식(簠簋不飾 옛날에 대신(大臣)이 불렴(不廉)에 연좌되었을 때 ‘불렴’이라고 하지 않고 ‘보궤불식’이라고 하였는데, 이것은 대신의 청렴하지 못함을 제기(祭器)의 불결(不潔)함에 비유한 말임)이다.’ ‘유박불수(帷薄不修 옛날에 대신이 음란오예(淫亂汚穢)에 연좌되었을 때 ‘오예(汚穢)’라 하지 않고 ‘유박불수’라 하였는데, 그것은 관료의 부정을 규방(閨房)의 문란함에 비유한 말임)이다.’라고 하였는데, 지금 유생은 수상(首相)을 가리켜 간교한 귀신이라고 하였으니, 끝까지 추핵(推劾)하여 죄를 다스리지 아니할 수 없다." (성종실록 1492년 12월 5일 8번째 기사)

이로부터 1주일 뒤인 12월 12일에 사헌부 집의(司憲府執義) 조문숙이 이목을 죄주는 일로 유생(儒生)들의 사기가 꺾일 것을 걱정하며 아뢰었다.

"유생은 한갓 옛글만 알므로 옳지 못함이 있음을 보면 마땅히 말하는 것이 이와 같을 것인데, 어찌 깊이 꾸짖을 것이 있겠습니까? 옛사람은 얼굴을 대해 바로 간(諫)하여 임금을 걸(桀)·주(紂)(걸·주는 중국 하(夏)나라의 걸왕(桀王)과 은(殷)나라의 주왕(紂王)인데 폭군의 대명사이다)에 비하기까지 하였는데, 더구나 대신이겠습니까? 국가에서 인재(人才)를 기르는 것은 다른 날에 활용하려고 하는 것인데, 이제 이목을 죄주면 신은 곧은 기운이 꺾어지고 막힐까 두렵습니다."

이에 임금이 말하였다.

"유생이 수상(首相)을 능욕하였으니, 징계하지 아니할 수 없다."

(성종실록 1492년 12월 12일 2번째 기사)

이어서 12월12일에 사헌부 대사헌 이세좌 등이 차자(箚子)를 올렸다.

"이목(李穆)은 이단(異端)을 물리치는 데 뜻을 두어 윤필상 등의 의논이 정당함에서 나오지 않았다는 것으로 비난하고 헐뜯어서 글을 올렸고, 하문(下問)에 대답함에 미쳐서 곧바로 토로(吐露)하지 아니하였으니, 죄가 없다고 이를 수는 없습니다. 하지만 유생(儒生)은 조정의 법[朝章]은 알지 못하고 그 글을 읽고 그 시(詩)를 외면서 멀리 옛사람과 벗하고 그 뜻을 고상(高尙)히 하여 그 마음에서 나온 것을 글로 기록하였으니, 어찌 다른 뜻이 있었겠습니까? 국가에서 마땅히 곧은 선비의 기운을 북돋우고 길러서 다른 날의 활용에 대비해야 할 것입니다. 만약 대신을 비난한 의논으로써 마침내 중한 죄를 받으면 성인(聖人)의 포용(包容)하는 도량이 손상될까 두렵습니다."

하지만 성종은 들어주지 아니하였다. 이세좌 등이 또 논계(論啓)하였으나, 들어주지 아니하였다.

(성종실록 1492년 12월 12일 5번째 기사)

12월 13일에 대간(臺諫)이 이목을 죄 주면 앞으로 대신의 허물을 말하지 못하게 됨을 아뢰었다

“ 대간이 아뢰었다.

"윤필상이 논박(論駁)을 입은 것은 오늘만이 아닌데, 시종(侍從)과 대간이 일찍이 서로 잇달아 논핵(論劾)하였으나, 성상께서 이를 그르다고 하지 아니하신 것은 그 말이 옳다고 하시는 것입니다. 이제 유생이 사체(事體)를 알지 못하고서 말하고 싶은 바에 따라서 썼는데, 이제 만약 이를 죄주시면 이는 뒤의 사람으로 하여금 대신의 허물을 말하지 못하게 하는 것입니다."

그러나 성종은 들어주지 아니하였다. 대간(臺諫)이 또 아뢰었으나, 들어주지 아니하였다. (성종실록 1492년 12월 13일 6번째 기사)

12월 14일에 성종은 이목의 석방을 의금부에 전교하였다.

"이목(李穆)은 진실로 마땅히 죄줄 것이나, 대신과 대간(臺諫)과 시종(侍從)이 모두 죄를 다스리지 말기를 청하기에 이제 용서하니, 곧 놓아 보내는 것이 가하다. 만약 이미 징속(徵贖)하였으면 돌려주도록 하라."

(성종실록 1492년 12월 14일 3번째 기사)

이에 이목 등은 승정원과 대간 그리고 안침·조문숙의 상소로 풀려났다.

<김세곤 역사 칼럼니스트/국민권익위원회 청렴 강사>