[김세곤의 세계문화기행] 일본역사기행(69)-나라 호류지(法隆寺)(7)-백제관음상

[김세곤의 세계문화기행] 일본역사기행(69)-나라 호류지(法隆寺)(7)-백제관음상

- 기자명 김세곤 여행칼럼니스트/호남역사연구원장

- 입력 2024.05.07 09:32

- 댓글 0

호류지 성령원을 보고나서 동실(東室) 앞에 이르렀다. 동실은 나라 시대에 지어진 승방인데 1121년에 일부가 개조되었다. 이윽고 보물창고인 고호조(綱封藏) 안내판이 보이고, 대보장원 안내 표시판이 보인다.

여기에서 왼편으로 돌아 북쪽을 향해 걸으니 식당이 보인다. 조금 더 걸으니 오른편에 돌과 모래로 꾸민 매우 작은 정원이 있다. 일본 특유의 공간이다.

좀 더 안으로 들어가니 현대식 건물이 모습을 드러냈다. 이곳이 대보장원(大寶藏院)이다. 입구에서 멋모르고 ‘대보장원 안내문’을 찍었는데 직원이 다가와서 사진 촬영 금지라고 주의를 준다. 사진 촬영금지가 뭐 이리도 많은지.

대보장원은 서보장(西寶藏)부터 보는 코스이다. 여기엔 쇼토쿠 태자의 인물상이 여러 개 있는데 불교를 잘 모르다 보니 주마간산이었다. 어느덧 백제관음당에 이르렀다.

아! 백제 관음상. 바로 필자가 대강당에서 200엔 주고 산 그림이구나. 백제관음상을 잘 샀다는 생각을 하면서 천천히 관람하였다.

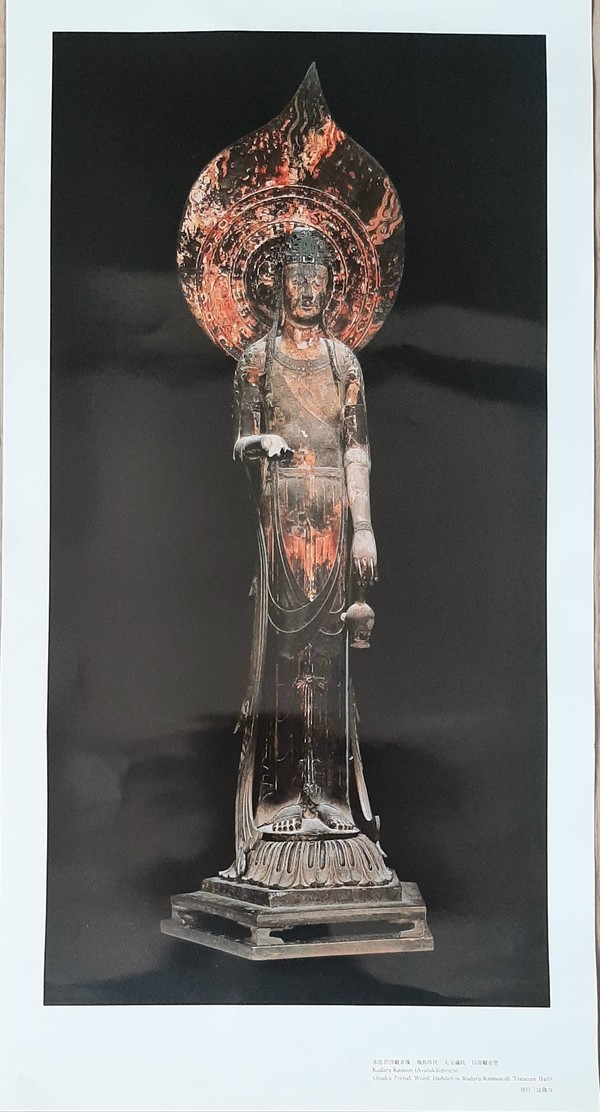

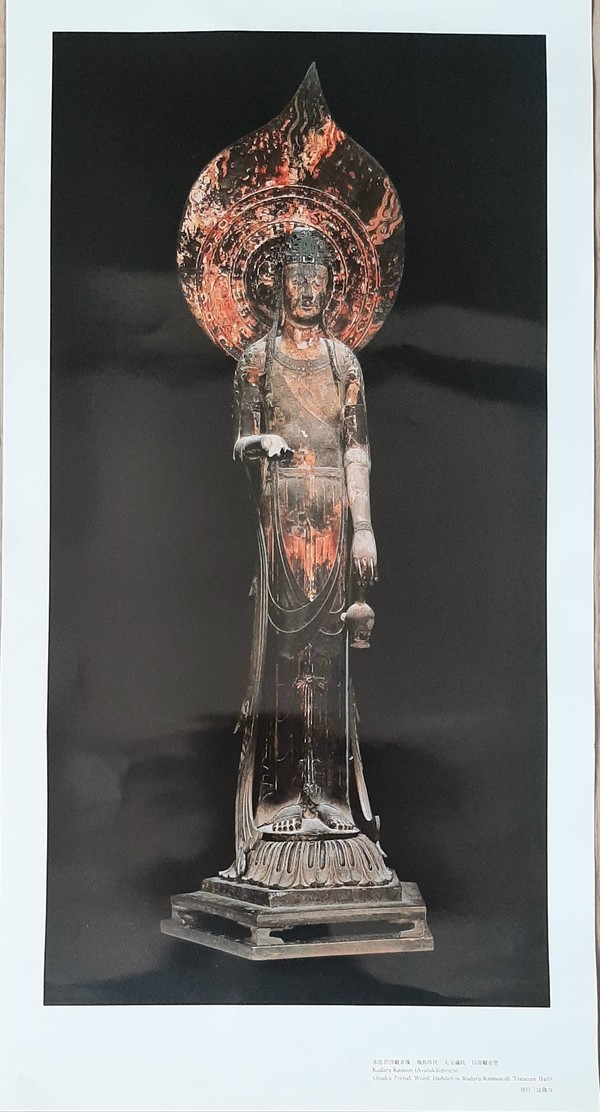

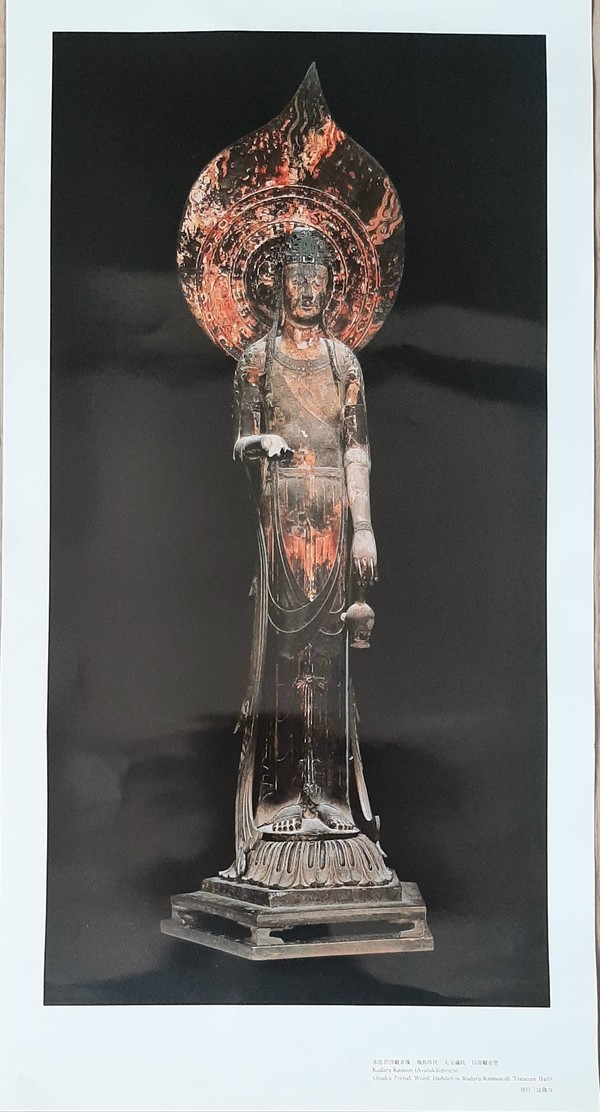

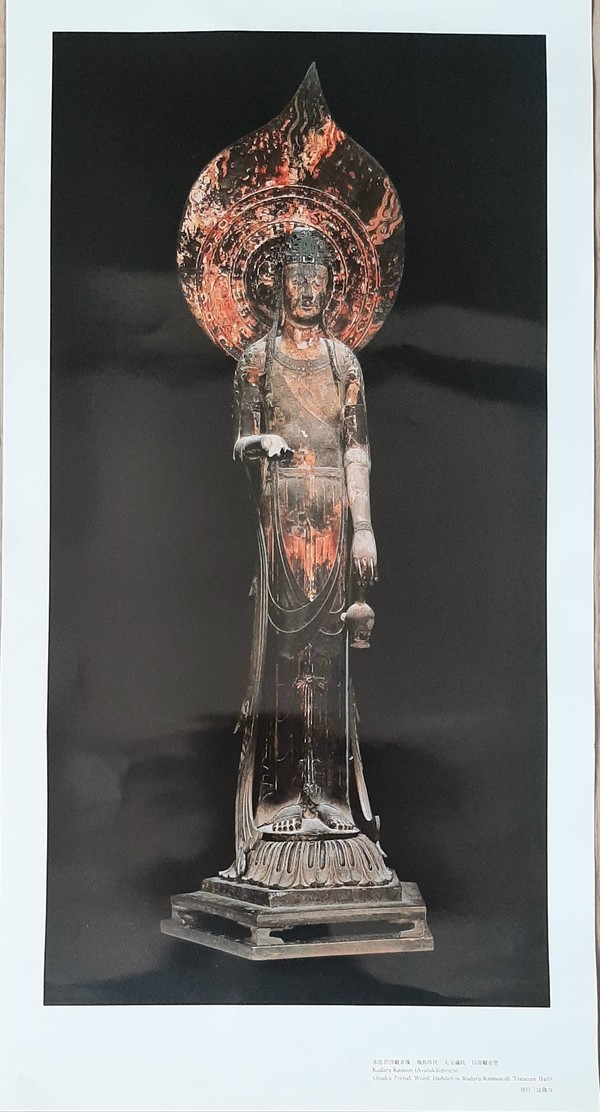

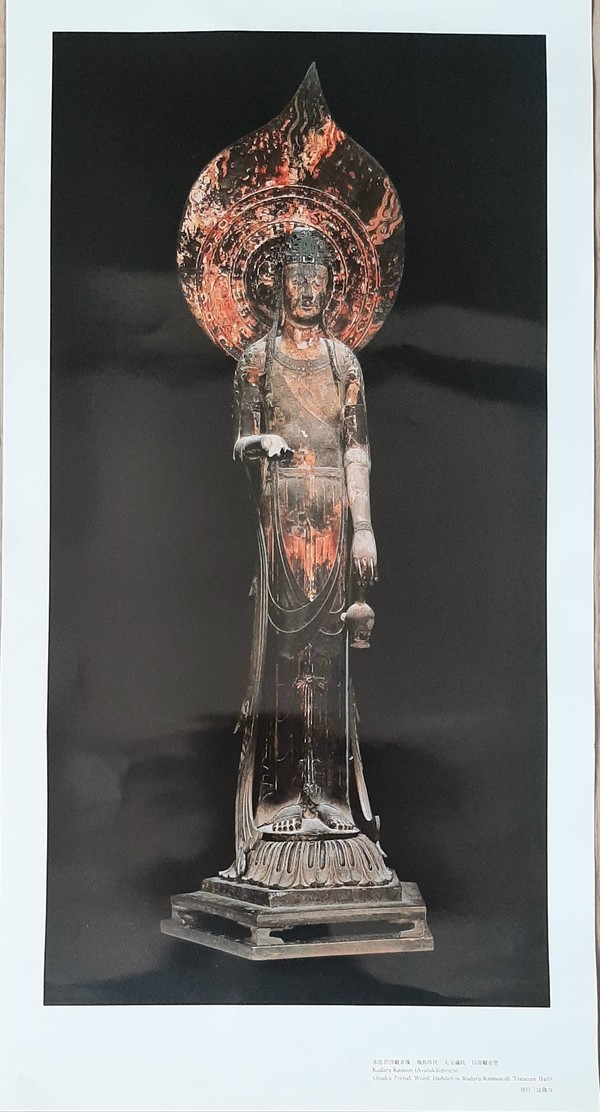

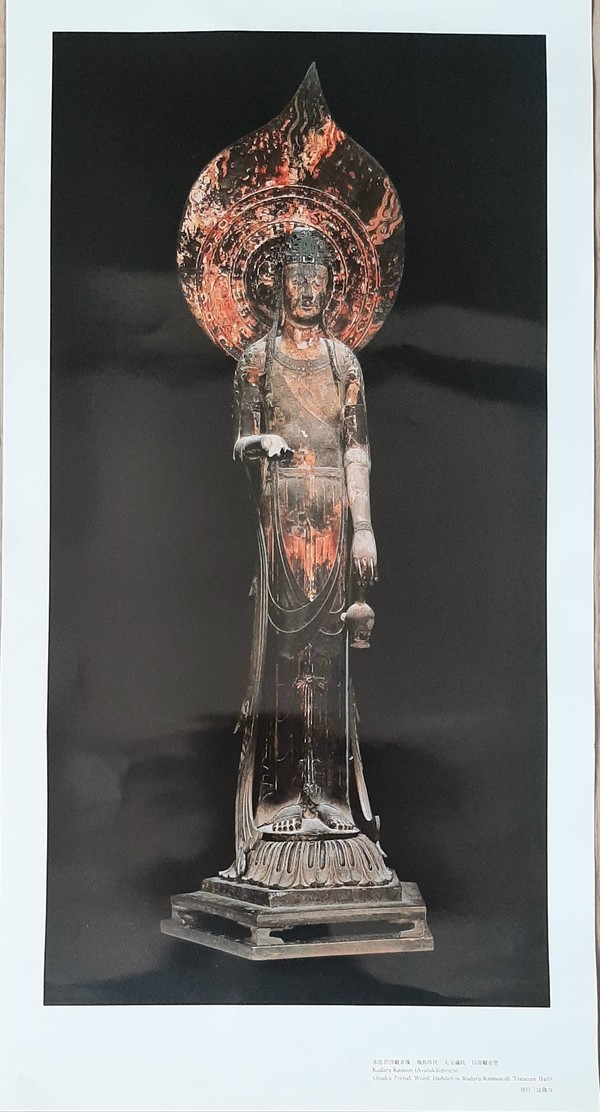

목조입상인 백제관음상은 삼면이 유리관에 둘러 쌓였는데 날씬한 자태이다. 백제관음상 앞에는 좌우에 나무가 있고, 금칠한 두 개의 촛대와 향료 그릇, 호리병과 상당히 큰 함 그리고 시주 박스가 놓여 있다.

글을 쓰면서 ‘호류지 절 한글판’ 안내서를 자세히 읽었다.

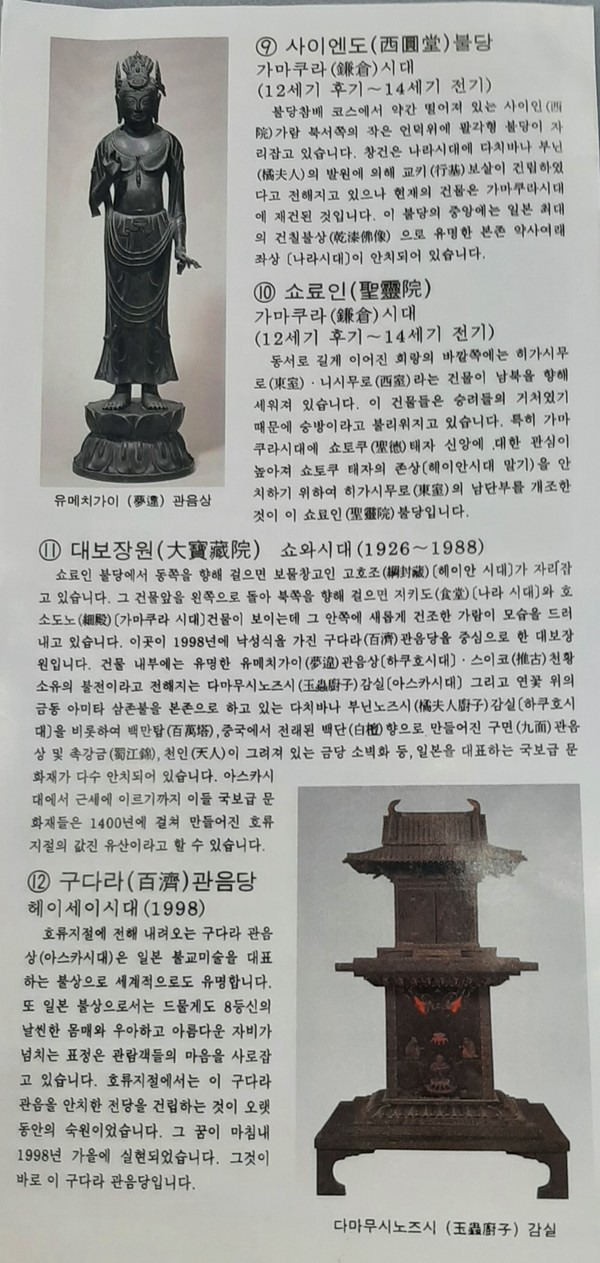

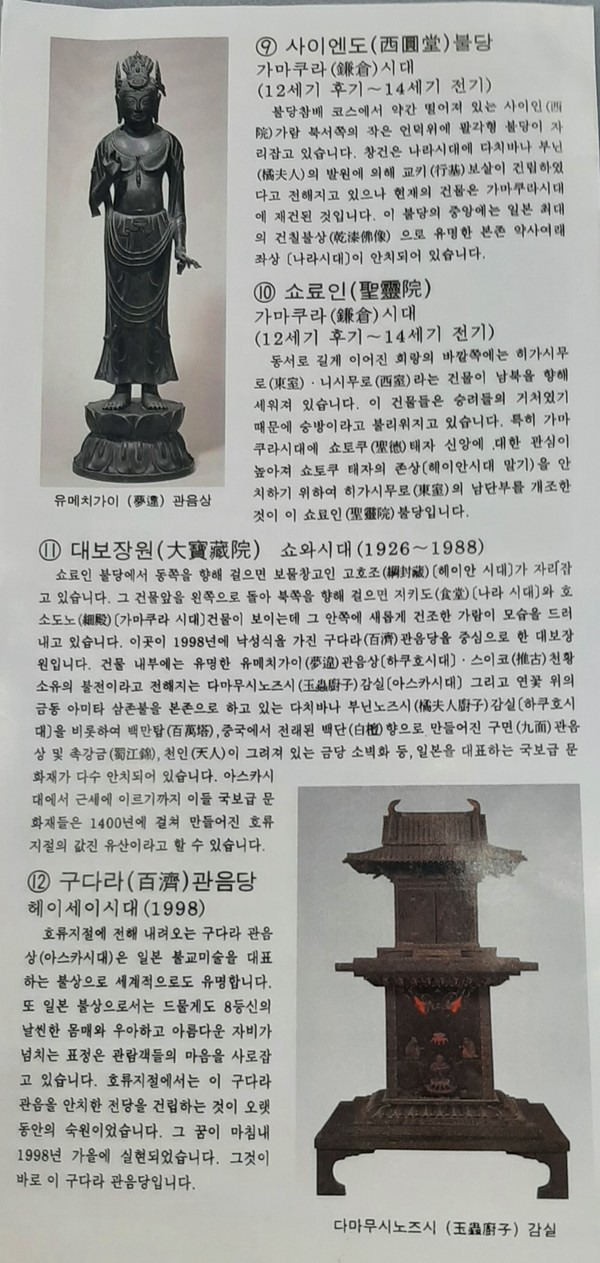

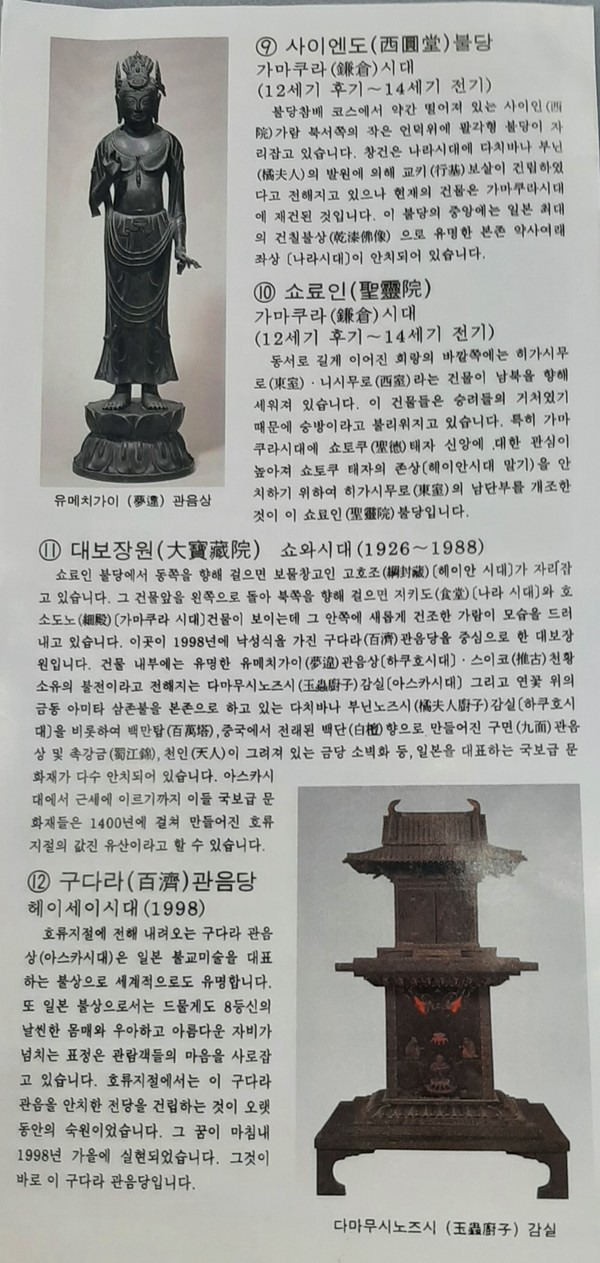

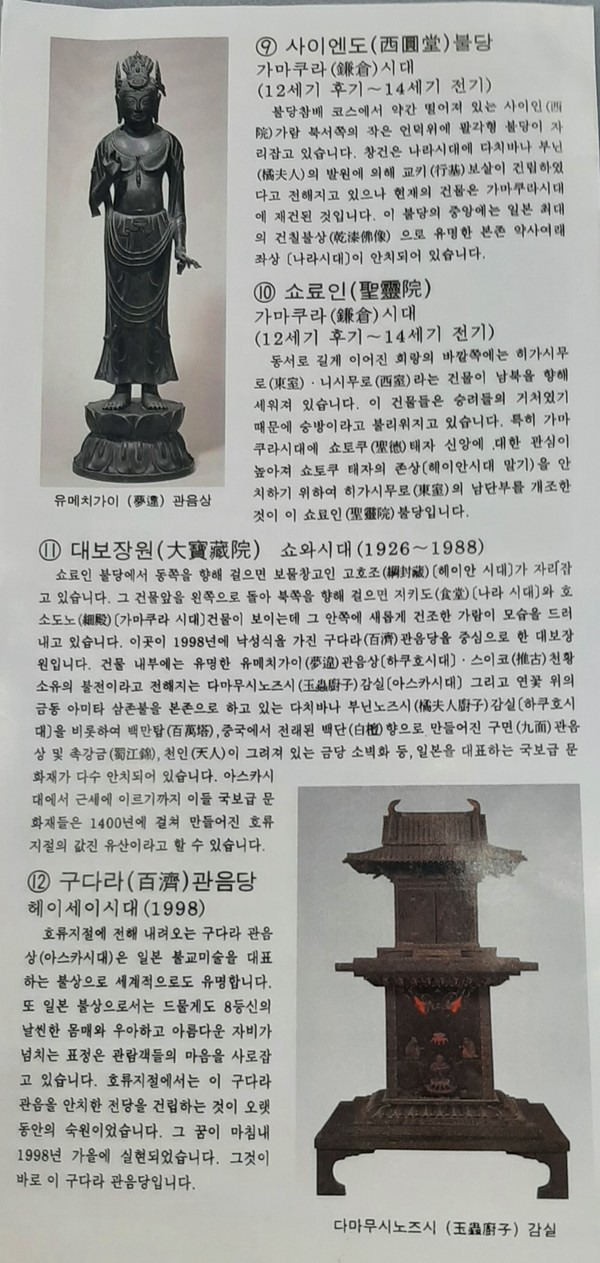

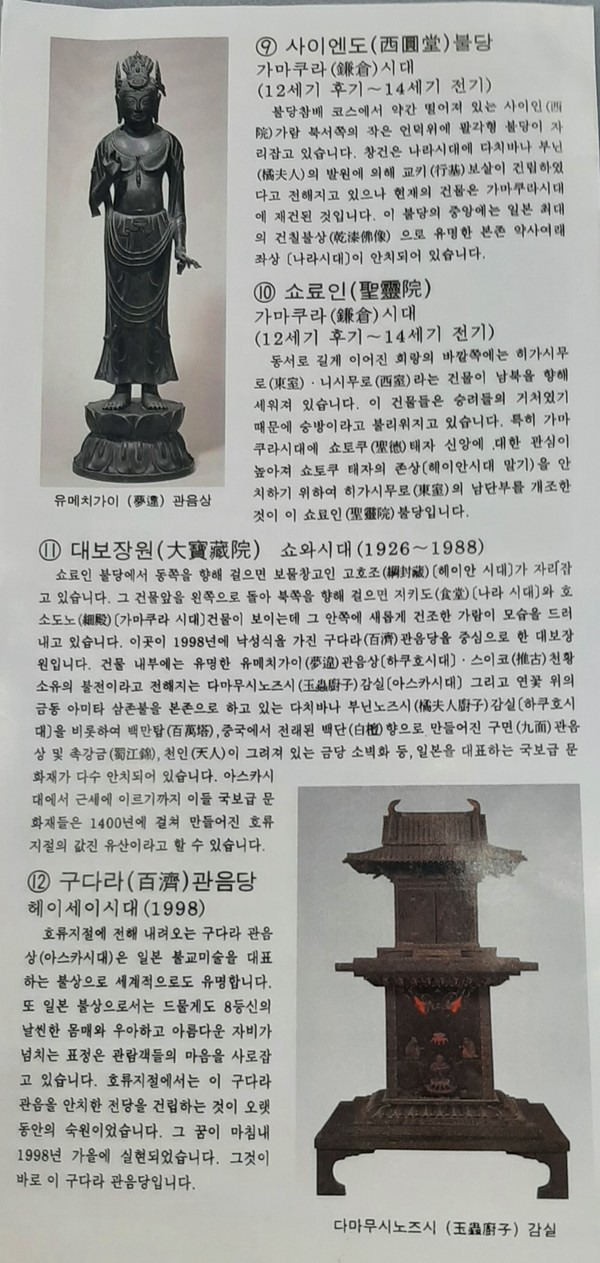

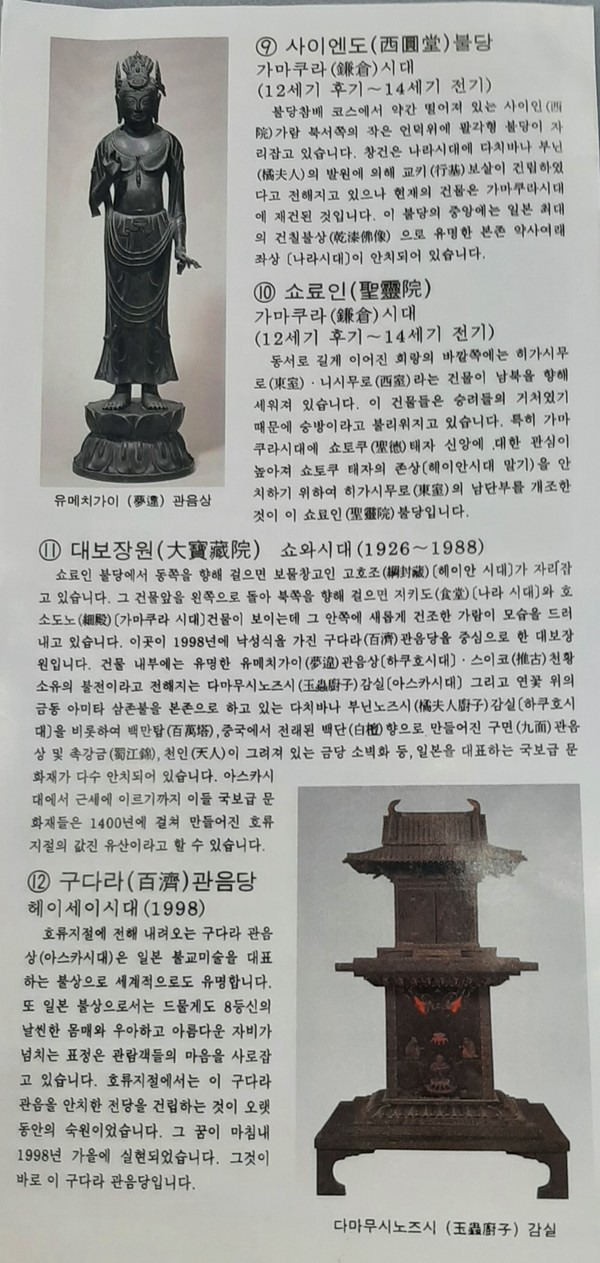

“구다라(百濟) 관음당 – 헤이세이시대 (1998)

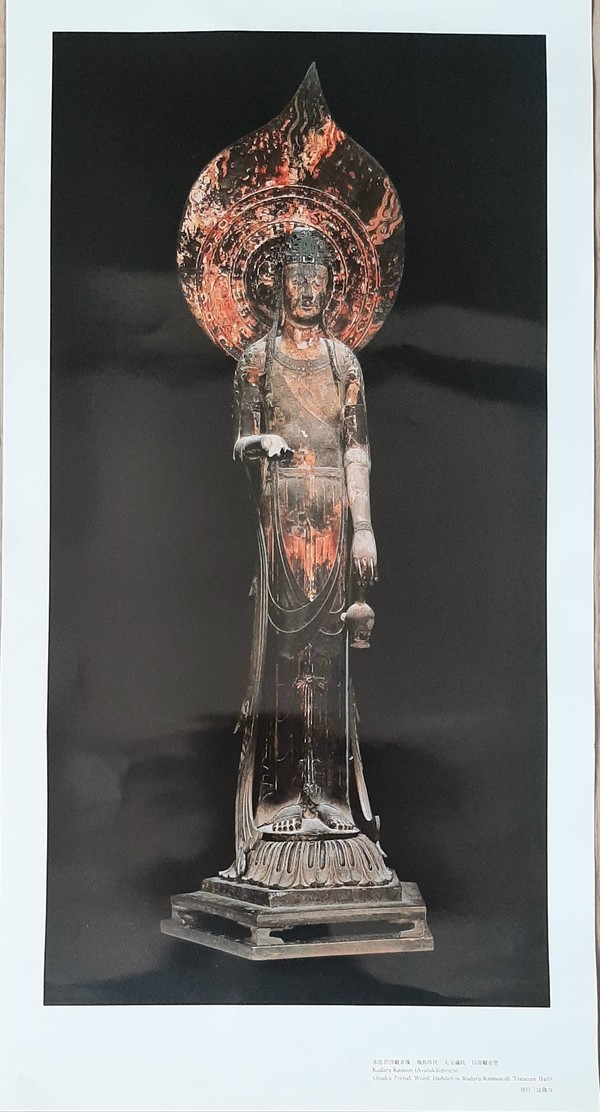

호류지 절에 전해 내려오는 구다라 관음상(아스카 시대)은 일본 불교미술을 대표하는 불상으로 세계적으로도 유명합니다.

또 일본 불상으로서는 드물게도 8등신의 날씬한 몸매와 우아하고 아름다운 자비가 넘치는 표정은 관람객들의 마음을 사로잡고 있습니다. 호류지절에서는 이 구다라 관음을 안치한 전당을 건립하는 것이 오랫동안의 숙원이었습니다. 그 꿈이 마침내 1998년 가을에 실현되었습니다. 그것이 바로 이 구다라 관음당입니다.”

그렇다. 백제관음은 일본에서 손꼽히는 미불(美佛)로서, ‘국보 중의 국보’, ‘동양의 비너스’ 등의 수식어가 따라다닌다.

또한 세계적으로 유명하다. 프랑스가 1997년을 ‘일본의 해’로 정한 것을 기념해 루브르 박물관에서 열린 국보급 미술품 교환전에 백제관음이 일본 대표작으로 출품됐다. (백제관음이 해외로 나간 첫 사례였다.)

프랑스는 들라크루아의 ‘민중을 이끄는 자유의 여신’을 일본에 보냈단다. 지금도 영국 런던 대영박물관에는 백제관음 복제품이 전시되어 있단다.

프랑스의 지성 앙드레 말로(1901-1976)는 “만약 일본 열도가 물에 다 잠긴다면 나는 백제관음을 건지겠다”라고 말했단다.

이어서 백제관음상 그림을 자세히 음미하였다.

키가 2m 9.4cm이지만 훤칠한 몸매의 팔등신이다. 아리따운 얼굴은 엷은 미소를 머금고 있고, 왼손 엄지와 검지 두 손가락으로 정병(淨甁 목이 긴 형태의 물병으로 승려의 필수품)을 가볍게 들고 있고 오른손은 자애롭게 가만히 내밀고 있다.

법의(法衣) 아랫자락은 물결무늬를 그리고, 천의 자락이 무릎 위에서 교차하는데 마치 나신(裸身)처럼 근육의 굴곡이 살짝 나타난다. 이처럼 관음상은 불성과 인성의 절묘한 조화를 이루고 있다. 아울러 두 다리는 연화좌를 굳게 딛고 있다.

머리 위 불꽃 모양의 광배(光背)는 측면에서 보면 떨어져 있지만, 앞에서 보면 붙어 있는 듯하다.

일본의 평론가 가메이 가쓰이치로는 아래와 같이 감상평을 적었다.

“백제관음 앞에 서는 찰나, 심연을 헤매는 것 같은 불가사의한 선율이 이 되살아나왔다. 희미한 어둠 속 법당 안에 흰 불꽃이 하늘하는 피어올라 그것이 그대로 영원속에 응결된 듯한 모습을 접할 때, 우리들은 침묵하는 것 이외에 다른 길이 없다. 이 흰 불꽃의 흔들림은 아마도 아스카 사람들의 고뇌의 선율일 것이다.”

(유홍준, 유홍준 나의 문화유산 답사기 일본편 2 아스카·나라, 2013, p 147-150)

그런데 일본인은 왜 이 불상에 ‘백제관음(百濟觀音)’이란 이름을 붙였을까?

[김세곤의 세계문화기행] 일본역사기행(69)-나라 호류지(法隆寺)(7)-백제관음상

- 기자명 김세곤 여행칼럼니스트/호남역사연구원장

- 입력 2024.05.07 09:32

- 댓글 0

SNS 기사보내기

페이스북(으)로 기사보내기 트위터(으)로 기사보내기 카카오스토리(으)로 기사보내기 카카오톡(으)로 기사보내기 네이버밴드(으)로 기사보내기 네이버블로그(으)로 기사보내기 다른 공유 찾기 기사스크랩하기

호류지 성령원을 보고나서 동실(東室) 앞에 이르렀다. 동실은 나라 시대에 지어진 승방인데 1121년에 일부가 개조되었다. 이윽고 보물창고인 고호조(綱封藏) 안내판이 보이고, 대보장원 안내 표시판이 보인다.

여기에서 왼편으로 돌아 북쪽을 향해 걸으니 식당이 보인다. 조금 더 걸으니 오른편에 돌과 모래로 꾸민 매우 작은 정원이 있다. 일본 특유의 공간이다.

좀 더 안으로 들어가니 현대식 건물이 모습을 드러냈다. 이곳이 대보장원(大寶藏院)이다. 입구에서 멋모르고 ‘대보장원 안내문’을 찍었는데 직원이 다가와서 사진 촬영 금지라고 주의를 준다. 사진 촬영금지가 뭐 이리도 많은지.

대보장원은 서보장(西寶藏)부터 보는 코스이다. 여기엔 쇼토쿠 태자의 인물상이 여러 개 있는데 불교를 잘 모르다 보니 주마간산이었다. 어느덧 백제관음당에 이르렀다.

아! 백제 관음상. 바로 필자가 대강당에서 200엔 주고 산 그림이구나. 백제관음상을 잘 샀다는 생각을 하면서 천천히 관람하였다.

목조입상인 백제관음상은 삼면이 유리관에 둘러 쌓였는데 날씬한 자태이다. 백제관음상 앞에는 좌우에 나무가 있고, 금칠한 두 개의 촛대와 향료 그릇, 호리병과 상당히 큰 함 그리고 시주 박스가 놓여 있다.

글을 쓰면서 ‘호류지 절 한글판’ 안내서를 자세히 읽었다.

“구다라(百濟) 관음당 – 헤이세이시대 (1998)

호류지 절에 전해 내려오는 구다라 관음상(아스카 시대)은 일본 불교미술을 대표하는 불상으로 세계적으로도 유명합니다.

또 일본 불상으로서는 드물게도 8등신의 날씬한 몸매와 우아하고 아름다운 자비가 넘치는 표정은 관람객들의 마음을 사로잡고 있습니다. 호류지절에서는 이 구다라 관음을 안치한 전당을 건립하는 것이 오랫동안의 숙원이었습니다. 그 꿈이 마침내 1998년 가을에 실현되었습니다. 그것이 바로 이 구다라 관음당입니다.”

그렇다. 백제관음은 일본에서 손꼽히는 미불(美佛)로서, ‘국보 중의 국보’, ‘동양의 비너스’ 등의 수식어가 따라다닌다.

또한 세계적으로 유명하다. 프랑스가 1997년을 ‘일본의 해’로 정한 것을 기념해 루브르 박물관에서 열린 국보급 미술품 교환전에 백제관음이 일본 대표작으로 출품됐다. (백제관음이 해외로 나간 첫 사례였다.)

프랑스는 들라크루아의 ‘민중을 이끄는 자유의 여신’을 일본에 보냈단다. 지금도 영국 런던 대영박물관에는 백제관음 복제품이 전시되어 있단다.

프랑스의 지성 앙드레 말로(1901-1976)는 “만약 일본 열도가 물에 다 잠긴다면 나는 백제관음을 건지겠다”라고 말했단다.

이어서 백제관음상 그림을 자세히 음미하였다.

키가 2m 9.4cm이지만 훤칠한 몸매의 팔등신이다. 아리따운 얼굴은 엷은 미소를 머금고 있고, 왼손 엄지와 검지 두 손가락으로 정병(淨甁 목이 긴 형태의 물병으로 승려의 필수품)을 가볍게 들고 있고 오른손은 자애롭게 가만히 내밀고 있다.

법의(法衣) 아랫자락은 물결무늬를 그리고, 천의 자락이 무릎 위에서 교차하는데 마치 나신(裸身)처럼 근육의 굴곡이 살짝 나타난다. 이처럼 관음상은 불성과 인성의 절묘한 조화를 이루고 있다. 아울러 두 다리는 연화좌를 굳게 딛고 있다.

머리 위 불꽃 모양의 광배(光背)는 측면에서 보면 떨어져 있지만, 앞에서 보면 붙어 있는 듯하다.

일본의 평론가 가메이 가쓰이치로는 아래와 같이 감상평을 적었다.

“백제관음 앞에 서는 찰나, 심연을 헤매는 것 같은 불가사의한 선율이 이 되살아나왔다. 희미한 어둠 속 법당 안에 흰 불꽃이 하늘하는 피어올라 그것이 그대로 영원속에 응결된 듯한 모습을 접할 때, 우리들은 침묵하는 것 이외에 다른 길이 없다. 이 흰 불꽃의 흔들림은 아마도 아스카 사람들의 고뇌의 선율일 것이다.”

(유홍준, 유홍준 나의 문화유산 답사기 일본편 2 아스카·나라, 2013, p 147-150)

그런데 일본인은 왜 이 불상에 ‘백제관음(百濟觀音)’이란 이름을 붙였을까?

[김세곤의 세계문화기행] 일본역사기행(69)-나라 호류지(法隆寺)(7)-백제관음상

- 기자명 김세곤 여행칼럼니스트/호남역사연구원장

- 입력 2024.05.07 09:32

- 댓글 0

SNS 기사보내기

페이스북(으)로 기사보내기 트위터(으)로 기사보내기 카카오스토리(으)로 기사보내기 카카오톡(으)로 기사보내기 네이버밴드(으)로 기사보내기 네이버블로그(으)로 기사보내기 다른 공유 찾기 기사스크랩하기

호류지 성령원을 보고나서 동실(東室) 앞에 이르렀다. 동실은 나라 시대에 지어진 승방인데 1121년에 일부가 개조되었다. 이윽고 보물창고인 고호조(綱封藏) 안내판이 보이고, 대보장원 안내 표시판이 보인다.

여기에서 왼편으로 돌아 북쪽을 향해 걸으니 식당이 보인다. 조금 더 걸으니 오른편에 돌과 모래로 꾸민 매우 작은 정원이 있다. 일본 특유의 공간이다.

좀 더 안으로 들어가니 현대식 건물이 모습을 드러냈다. 이곳이 대보장원(大寶藏院)이다. 입구에서 멋모르고 ‘대보장원 안내문’을 찍었는데 직원이 다가와서 사진 촬영 금지라고 주의를 준다. 사진 촬영금지가 뭐 이리도 많은지.

대보장원은 서보장(西寶藏)부터 보는 코스이다. 여기엔 쇼토쿠 태자의 인물상이 여러 개 있는데 불교를 잘 모르다 보니 주마간산이었다. 어느덧 백제관음당에 이르렀다.

아! 백제 관음상. 바로 필자가 대강당에서 200엔 주고 산 그림이구나. 백제관음상을 잘 샀다는 생각을 하면서 천천히 관람하였다.

목조입상인 백제관음상은 삼면이 유리관에 둘러 쌓였는데 날씬한 자태이다. 백제관음상 앞에는 좌우에 나무가 있고, 금칠한 두 개의 촛대와 향료 그릇, 호리병과 상당히 큰 함 그리고 시주 박스가 놓여 있다.

글을 쓰면서 ‘호류지 절 한글판’ 안내서를 자세히 읽었다.

“구다라(百濟) 관음당 – 헤이세이시대 (1998)

호류지 절에 전해 내려오는 구다라 관음상(아스카 시대)은 일본 불교미술을 대표하는 불상으로 세계적으로도 유명합니다.

또 일본 불상으로서는 드물게도 8등신의 날씬한 몸매와 우아하고 아름다운 자비가 넘치는 표정은 관람객들의 마음을 사로잡고 있습니다. 호류지절에서는 이 구다라 관음을 안치한 전당을 건립하는 것이 오랫동안의 숙원이었습니다. 그 꿈이 마침내 1998년 가을에 실현되었습니다. 그것이 바로 이 구다라 관음당입니다.”

그렇다. 백제관음은 일본에서 손꼽히는 미불(美佛)로서, ‘국보 중의 국보’, ‘동양의 비너스’ 등의 수식어가 따라다닌다.

또한 세계적으로 유명하다. 프랑스가 1997년을 ‘일본의 해’로 정한 것을 기념해 루브르 박물관에서 열린 국보급 미술품 교환전에 백제관음이 일본 대표작으로 출품됐다. (백제관음이 해외로 나간 첫 사례였다.)

프랑스는 들라크루아의 ‘민중을 이끄는 자유의 여신’을 일본에 보냈단다. 지금도 영국 런던 대영박물관에는 백제관음 복제품이 전시되어 있단다.

프랑스의 지성 앙드레 말로(1901-1976)는 “만약 일본 열도가 물에 다 잠긴다면 나는 백제관음을 건지겠다”라고 말했단다.

이어서 백제관음상 그림을 자세히 음미하였다.

키가 2m 9.4cm이지만 훤칠한 몸매의 팔등신이다. 아리따운 얼굴은 엷은 미소를 머금고 있고, 왼손 엄지와 검지 두 손가락으로 정병(淨甁 목이 긴 형태의 물병으로 승려의 필수품)을 가볍게 들고 있고 오른손은 자애롭게 가만히 내밀고 있다.

법의(法衣) 아랫자락은 물결무늬를 그리고, 천의 자락이 무릎 위에서 교차하는데 마치 나신(裸身)처럼 근육의 굴곡이 살짝 나타난다. 이처럼 관음상은 불성과 인성의 절묘한 조화를 이루고 있다. 아울러 두 다리는 연화좌를 굳게 딛고 있다.

머리 위 불꽃 모양의 광배(光背)는 측면에서 보면 떨어져 있지만, 앞에서 보면 붙어 있는 듯하다.

일본의 평론가 가메이 가쓰이치로는 아래와 같이 감상평을 적었다.

“백제관음 앞에 서는 찰나, 심연을 헤매는 것 같은 불가사의한 선율이 이 되살아나왔다. 희미한 어둠 속 법당 안에 흰 불꽃이 하늘하는 피어올라 그것이 그대로 영원속에 응결된 듯한 모습을 접할 때, 우리들은 침묵하는 것 이외에 다른 길이 없다. 이 흰 불꽃의 흔들림은 아마도 아스카 사람들의 고뇌의 선율일 것이다.”

(유홍준, 유홍준 나의 문화유산 답사기 일본편 2 아스카·나라, 2013, p 147-150)

그런데 일본인은 왜 이 불상에 ‘백제관음(百濟觀音)’이란 이름을 붙였을까?

[김세곤의 세계문화기행] 일본역사기행(69)-나라 호류지(法隆寺)(7)-백제관음상

- 기자명 김세곤 여행칼럼니스트/호남역사연구원장

- 입력 2024.05.07 09:32

- 댓글 0

SNS 기사보내기

페이스북(으)로 기사보내기 트위터(으)로 기사보내기 카카오스토리(으)로 기사보내기 카카오톡(으)로 기사보내기 네이버밴드(으)로 기사보내기 네이버블로그(으)로 기사보내기 다른 공유 찾기 기사스크랩하기

호류지 성령원을 보고나서 동실(東室) 앞에 이르렀다. 동실은 나라 시대에 지어진 승방인데 1121년에 일부가 개조되었다. 이윽고 보물창고인 고호조(綱封藏) 안내판이 보이고, 대보장원 안내 표시판이 보인다.

여기에서 왼편으로 돌아 북쪽을 향해 걸으니 식당이 보인다. 조금 더 걸으니 오른편에 돌과 모래로 꾸민 매우 작은 정원이 있다. 일본 특유의 공간이다.

좀 더 안으로 들어가니 현대식 건물이 모습을 드러냈다. 이곳이 대보장원(大寶藏院)이다. 입구에서 멋모르고 ‘대보장원 안내문’을 찍었는데 직원이 다가와서 사진 촬영 금지라고 주의를 준다. 사진 촬영금지가 뭐 이리도 많은지.

대보장원은 서보장(西寶藏)부터 보는 코스이다. 여기엔 쇼토쿠 태자의 인물상이 여러 개 있는데 불교를 잘 모르다 보니 주마간산이었다. 어느덧 백제관음당에 이르렀다.

아! 백제 관음상. 바로 필자가 대강당에서 200엔 주고 산 그림이구나. 백제관음상을 잘 샀다는 생각을 하면서 천천히 관람하였다.

목조입상인 백제관음상은 삼면이 유리관에 둘러 쌓였는데 날씬한 자태이다. 백제관음상 앞에는 좌우에 나무가 있고, 금칠한 두 개의 촛대와 향료 그릇, 호리병과 상당히 큰 함 그리고 시주 박스가 놓여 있다.

글을 쓰면서 ‘호류지 절 한글판’ 안내서를 자세히 읽었다.

“구다라(百濟) 관음당 – 헤이세이시대 (1998)

호류지 절에 전해 내려오는 구다라 관음상(아스카 시대)은 일본 불교미술을 대표하는 불상으로 세계적으로도 유명합니다.

또 일본 불상으로서는 드물게도 8등신의 날씬한 몸매와 우아하고 아름다운 자비가 넘치는 표정은 관람객들의 마음을 사로잡고 있습니다. 호류지절에서는 이 구다라 관음을 안치한 전당을 건립하는 것이 오랫동안의 숙원이었습니다. 그 꿈이 마침내 1998년 가을에 실현되었습니다. 그것이 바로 이 구다라 관음당입니다.”

그렇다. 백제관음은 일본에서 손꼽히는 미불(美佛)로서, ‘국보 중의 국보’, ‘동양의 비너스’ 등의 수식어가 따라다닌다.

또한 세계적으로 유명하다. 프랑스가 1997년을 ‘일본의 해’로 정한 것을 기념해 루브르 박물관에서 열린 국보급 미술품 교환전에 백제관음이 일본 대표작으로 출품됐다. (백제관음이 해외로 나간 첫 사례였다.)

프랑스는 들라크루아의 ‘민중을 이끄는 자유의 여신’을 일본에 보냈단다. 지금도 영국 런던 대영박물관에는 백제관음 복제품이 전시되어 있단다.

프랑스의 지성 앙드레 말로(1901-1976)는 “만약 일본 열도가 물에 다 잠긴다면 나는 백제관음을 건지겠다”라고 말했단다.

이어서 백제관음상 그림을 자세히 음미하였다.

키가 2m 9.4cm이지만 훤칠한 몸매의 팔등신이다. 아리따운 얼굴은 엷은 미소를 머금고 있고, 왼손 엄지와 검지 두 손가락으로 정병(淨甁 목이 긴 형태의 물병으로 승려의 필수품)을 가볍게 들고 있고 오른손은 자애롭게 가만히 내밀고 있다.

법의(法衣) 아랫자락은 물결무늬를 그리고, 천의 자락이 무릎 위에서 교차하는데 마치 나신(裸身)처럼 근육의 굴곡이 살짝 나타난다. 이처럼 관음상은 불성과 인성의 절묘한 조화를 이루고 있다. 아울러 두 다리는 연화좌를 굳게 딛고 있다.

머리 위 불꽃 모양의 광배(光背)는 측면에서 보면 떨어져 있지만, 앞에서 보면 붙어 있는 듯하다.

일본의 평론가 가메이 가쓰이치로는 아래와 같이 감상평을 적었다.

“백제관음 앞에 서는 찰나, 심연을 헤매는 것 같은 불가사의한 선율이 이 되살아나왔다. 희미한 어둠 속 법당 안에 흰 불꽃이 하늘하는 피어올라 그것이 그대로 영원속에 응결된 듯한 모습을 접할 때, 우리들은 침묵하는 것 이외에 다른 길이 없다. 이 흰 불꽃의 흔들림은 아마도 아스카 사람들의 고뇌의 선율일 것이다.”

(유홍준, 유홍준 나의 문화유산 답사기 일본편 2 아스카·나라, 2013, p 147-150)

그런데 일본인은 왜 이 불상에 ‘백제관음(百濟觀音)’이란 이름을 붙였을까?

[김세곤의 세계문화기행] 일본역사기행(69)-나라 호류지(法隆寺)(7)-백제관음상

- 기자명 김세곤 여행칼럼니스트/호남역사연구원장

- 입력 2024.05.07 09:32

- 댓글 0

SNS 기사보내기

페이스북(으)로 기사보내기 트위터(으)로 기사보내기 카카오스토리(으)로 기사보내기 카카오톡(으)로 기사보내기 네이버밴드(으)로 기사보내기 네이버블로그(으)로 기사보내기 다른 공유 찾기 기사스크랩하기

호류지 성령원을 보고나서 동실(東室) 앞에 이르렀다. 동실은 나라 시대에 지어진 승방인데 1121년에 일부가 개조되었다. 이윽고 보물창고인 고호조(綱封藏) 안내판이 보이고, 대보장원 안내 표시판이 보인다.

여기에서 왼편으로 돌아 북쪽을 향해 걸으니 식당이 보인다. 조금 더 걸으니 오른편에 돌과 모래로 꾸민 매우 작은 정원이 있다. 일본 특유의 공간이다.

좀 더 안으로 들어가니 현대식 건물이 모습을 드러냈다. 이곳이 대보장원(大寶藏院)이다. 입구에서 멋모르고 ‘대보장원 안내문’을 찍었는데 직원이 다가와서 사진 촬영 금지라고 주의를 준다. 사진 촬영금지가 뭐 이리도 많은지.

대보장원은 서보장(西寶藏)부터 보는 코스이다. 여기엔 쇼토쿠 태자의 인물상이 여러 개 있는데 불교를 잘 모르다 보니 주마간산이었다. 어느덧 백제관음당에 이르렀다.

아! 백제 관음상. 바로 필자가 대강당에서 200엔 주고 산 그림이구나. 백제관음상을 잘 샀다는 생각을 하면서 천천히 관람하였다.

목조입상인 백제관음상은 삼면이 유리관에 둘러 쌓였는데 날씬한 자태이다. 백제관음상 앞에는 좌우에 나무가 있고, 금칠한 두 개의 촛대와 향료 그릇, 호리병과 상당히 큰 함 그리고 시주 박스가 놓여 있다.

글을 쓰면서 ‘호류지 절 한글판’ 안내서를 자세히 읽었다.

“구다라(百濟) 관음당 – 헤이세이시대 (1998)

호류지 절에 전해 내려오는 구다라 관음상(아스카 시대)은 일본 불교미술을 대표하는 불상으로 세계적으로도 유명합니다.

또 일본 불상으로서는 드물게도 8등신의 날씬한 몸매와 우아하고 아름다운 자비가 넘치는 표정은 관람객들의 마음을 사로잡고 있습니다. 호류지절에서는 이 구다라 관음을 안치한 전당을 건립하는 것이 오랫동안의 숙원이었습니다. 그 꿈이 마침내 1998년 가을에 실현되었습니다. 그것이 바로 이 구다라 관음당입니다.”

그렇다. 백제관음은 일본에서 손꼽히는 미불(美佛)로서, ‘국보 중의 국보’, ‘동양의 비너스’ 등의 수식어가 따라다닌다.

또한 세계적으로 유명하다. 프랑스가 1997년을 ‘일본의 해’로 정한 것을 기념해 루브르 박물관에서 열린 국보급 미술품 교환전에 백제관음이 일본 대표작으로 출품됐다. (백제관음이 해외로 나간 첫 사례였다.)

프랑스는 들라크루아의 ‘민중을 이끄는 자유의 여신’을 일본에 보냈단다. 지금도 영국 런던 대영박물관에는 백제관음 복제품이 전시되어 있단다.

프랑스의 지성 앙드레 말로(1901-1976)는 “만약 일본 열도가 물에 다 잠긴다면 나는 백제관음을 건지겠다”라고 말했단다.

이어서 백제관음상 그림을 자세히 음미하였다.

키가 2m 9.4cm이지만 훤칠한 몸매의 팔등신이다. 아리따운 얼굴은 엷은 미소를 머금고 있고, 왼손 엄지와 검지 두 손가락으로 정병(淨甁 목이 긴 형태의 물병으로 승려의 필수품)을 가볍게 들고 있고 오른손은 자애롭게 가만히 내밀고 있다.

법의(法衣) 아랫자락은 물결무늬를 그리고, 천의 자락이 무릎 위에서 교차하는데 마치 나신(裸身)처럼 근육의 굴곡이 살짝 나타난다. 이처럼 관음상은 불성과 인성의 절묘한 조화를 이루고 있다. 아울러 두 다리는 연화좌를 굳게 딛고 있다.

머리 위 불꽃 모양의 광배(光背)는 측면에서 보면 떨어져 있지만, 앞에서 보면 붙어 있는 듯하다.

일본의 평론가 가메이 가쓰이치로는 아래와 같이 감상평을 적었다.

“백제관음 앞에 서는 찰나, 심연을 헤매는 것 같은 불가사의한 선율이 이 되살아나왔다. 희미한 어둠 속 법당 안에 흰 불꽃이 하늘하는 피어올라 그것이 그대로 영원속에 응결된 듯한 모습을 접할 때, 우리들은 침묵하는 것 이외에 다른 길이 없다. 이 흰 불꽃의 흔들림은 아마도 아스카 사람들의 고뇌의 선율일 것이다.”

(유홍준, 유홍준 나의 문화유산 답사기 일본편 2 아스카·나라, 2013, p 147-150)

그런데 일본인은 왜 이 불상에 ‘백제관음(百濟觀音)’이란 이름을 붙였을까?

[김세곤의 세계문화기행] 일본역사기행(69)-나라 호류지(法隆寺)(7)-백제관음상

- 기자명 김세곤 여행칼럼니스트/호남역사연구원장

- 입력 2024.05.07 09:32

- 댓글 0

SNS 기사보내기

페이스북(으)로 기사보내기 트위터(으)로 기사보내기 카카오스토리(으)로 기사보내기 카카오톡(으)로 기사보내기 네이버밴드(으)로 기사보내기 네이버블로그(으)로 기사보내기 다른 공유 찾기 기사스크랩하기

호류지 성령원을 보고나서 동실(東室) 앞에 이르렀다. 동실은 나라 시대에 지어진 승방인데 1121년에 일부가 개조되었다. 이윽고 보물창고인 고호조(綱封藏) 안내판이 보이고, 대보장원 안내 표시판이 보인다.

여기에서 왼편으로 돌아 북쪽을 향해 걸으니 식당이 보인다. 조금 더 걸으니 오른편에 돌과 모래로 꾸민 매우 작은 정원이 있다. 일본 특유의 공간이다.

좀 더 안으로 들어가니 현대식 건물이 모습을 드러냈다. 이곳이 대보장원(大寶藏院)이다. 입구에서 멋모르고 ‘대보장원 안내문’을 찍었는데 직원이 다가와서 사진 촬영 금지라고 주의를 준다. 사진 촬영금지가 뭐 이리도 많은지.

대보장원은 서보장(西寶藏)부터 보는 코스이다. 여기엔 쇼토쿠 태자의 인물상이 여러 개 있는데 불교를 잘 모르다 보니 주마간산이었다. 어느덧 백제관음당에 이르렀다.

아! 백제 관음상. 바로 필자가 대강당에서 200엔 주고 산 그림이구나. 백제관음상을 잘 샀다는 생각을 하면서 천천히 관람하였다.

목조입상인 백제관음상은 삼면이 유리관에 둘러 쌓였는데 날씬한 자태이다. 백제관음상 앞에는 좌우에 나무가 있고, 금칠한 두 개의 촛대와 향료 그릇, 호리병과 상당히 큰 함 그리고 시주 박스가 놓여 있다.

글을 쓰면서 ‘호류지 절 한글판’ 안내서를 자세히 읽었다.

“구다라(百濟) 관음당 – 헤이세이시대 (1998)

호류지 절에 전해 내려오는 구다라 관음상(아스카 시대)은 일본 불교미술을 대표하는 불상으로 세계적으로도 유명합니다.

또 일본 불상으로서는 드물게도 8등신의 날씬한 몸매와 우아하고 아름다운 자비가 넘치는 표정은 관람객들의 마음을 사로잡고 있습니다. 호류지절에서는 이 구다라 관음을 안치한 전당을 건립하는 것이 오랫동안의 숙원이었습니다. 그 꿈이 마침내 1998년 가을에 실현되었습니다. 그것이 바로 이 구다라 관음당입니다.”

그렇다. 백제관음은 일본에서 손꼽히는 미불(美佛)로서, ‘국보 중의 국보’, ‘동양의 비너스’ 등의 수식어가 따라다닌다.

또한 세계적으로 유명하다. 프랑스가 1997년을 ‘일본의 해’로 정한 것을 기념해 루브르 박물관에서 열린 국보급 미술품 교환전에 백제관음이 일본 대표작으로 출품됐다. (백제관음이 해외로 나간 첫 사례였다.)

프랑스는 들라크루아의 ‘민중을 이끄는 자유의 여신’을 일본에 보냈단다. 지금도 영국 런던 대영박물관에는 백제관음 복제품이 전시되어 있단다.

프랑스의 지성 앙드레 말로(1901-1976)는 “만약 일본 열도가 물에 다 잠긴다면 나는 백제관음을 건지겠다”라고 말했단다.

이어서 백제관음상 그림을 자세히 음미하였다.

키가 2m 9.4cm이지만 훤칠한 몸매의 팔등신이다. 아리따운 얼굴은 엷은 미소를 머금고 있고, 왼손 엄지와 검지 두 손가락으로 정병(淨甁 목이 긴 형태의 물병으로 승려의 필수품)을 가볍게 들고 있고 오른손은 자애롭게 가만히 내밀고 있다.

법의(法衣) 아랫자락은 물결무늬를 그리고, 천의 자락이 무릎 위에서 교차하는데 마치 나신(裸身)처럼 근육의 굴곡이 살짝 나타난다. 이처럼 관음상은 불성과 인성의 절묘한 조화를 이루고 있다. 아울러 두 다리는 연화좌를 굳게 딛고 있다.

머리 위 불꽃 모양의 광배(光背)는 측면에서 보면 떨어져 있지만, 앞에서 보면 붙어 있는 듯하다.

일본의 평론가 가메이 가쓰이치로는 아래와 같이 감상평을 적었다.

“백제관음 앞에 서는 찰나, 심연을 헤매는 것 같은 불가사의한 선율이 이 되살아나왔다. 희미한 어둠 속 법당 안에 흰 불꽃이 하늘하는 피어올라 그것이 그대로 영원속에 응결된 듯한 모습을 접할 때, 우리들은 침묵하는 것 이외에 다른 길이 없다. 이 흰 불꽃의 흔들림은 아마도 아스카 사람들의 고뇌의 선율일 것이다.”

(유홍준, 유홍준 나의 문화유산 답사기 일본편 2 아스카·나라, 2013, p 147-150)

그런데 일본인은 왜 이 불상에 ‘백제관음(百濟觀音)’이란 이름을 붙였을까?

[김세곤의 세계문화기행] 일본역사기행(69)-나라 호류지(法隆寺)(7)-백제관음상

- 기자명 김세곤 여행칼럼니스트/호남역사연구원장

- 입력 2024.05.07 09:32

- 댓글 0

SNS 기사보내기

페이스북(으)로 기사보내기 트위터(으)로 기사보내기 카카오스토리(으)로 기사보내기 카카오톡(으)로 기사보내기 네이버밴드(으)로 기사보내기 네이버블로그(으)로 기사보내기 다른 공유 찾기 기사스크랩하기

호류지 성령원을 보고나서 동실(東室) 앞에 이르렀다. 동실은 나라 시대에 지어진 승방인데 1121년에 일부가 개조되었다. 이윽고 보물창고인 고호조(綱封藏) 안내판이 보이고, 대보장원 안내 표시판이 보인다.

여기에서 왼편으로 돌아 북쪽을 향해 걸으니 식당이 보인다. 조금 더 걸으니 오른편에 돌과 모래로 꾸민 매우 작은 정원이 있다. 일본 특유의 공간이다.

좀 더 안으로 들어가니 현대식 건물이 모습을 드러냈다. 이곳이 대보장원(大寶藏院)이다. 입구에서 멋모르고 ‘대보장원 안내문’을 찍었는데 직원이 다가와서 사진 촬영 금지라고 주의를 준다. 사진 촬영금지가 뭐 이리도 많은지.

대보장원은 서보장(西寶藏)부터 보는 코스이다. 여기엔 쇼토쿠 태자의 인물상이 여러 개 있는데 불교를 잘 모르다 보니 주마간산이었다. 어느덧 백제관음당에 이르렀다.

아! 백제 관음상. 바로 필자가 대강당에서 200엔 주고 산 그림이구나. 백제관음상을 잘 샀다는 생각을 하면서 천천히 관람하였다.

목조입상인 백제관음상은 삼면이 유리관에 둘러 쌓였는데 날씬한 자태이다. 백제관음상 앞에는 좌우에 나무가 있고, 금칠한 두 개의 촛대와 향료 그릇, 호리병과 상당히 큰 함 그리고 시주 박스가 놓여 있다.

글을 쓰면서 ‘호류지 절 한글판’ 안내서를 자세히 읽었다.

“구다라(百濟) 관음당 – 헤이세이시대 (1998)

호류지 절에 전해 내려오는 구다라 관음상(아스카 시대)은 일본 불교미술을 대표하는 불상으로 세계적으로도 유명합니다.

또 일본 불상으로서는 드물게도 8등신의 날씬한 몸매와 우아하고 아름다운 자비가 넘치는 표정은 관람객들의 마음을 사로잡고 있습니다. 호류지절에서는 이 구다라 관음을 안치한 전당을 건립하는 것이 오랫동안의 숙원이었습니다. 그 꿈이 마침내 1998년 가을에 실현되었습니다. 그것이 바로 이 구다라 관음당입니다.”

그렇다. 백제관음은 일본에서 손꼽히는 미불(美佛)로서, ‘국보 중의 국보’, ‘동양의 비너스’ 등의 수식어가 따라다닌다.

또한 세계적으로 유명하다. 프랑스가 1997년을 ‘일본의 해’로 정한 것을 기념해 루브르 박물관에서 열린 국보급 미술품 교환전에 백제관음이 일본 대표작으로 출품됐다. (백제관음이 해외로 나간 첫 사례였다.)

프랑스는 들라크루아의 ‘민중을 이끄는 자유의 여신’을 일본에 보냈단다. 지금도 영국 런던 대영박물관에는 백제관음 복제품이 전시되어 있단다.

프랑스의 지성 앙드레 말로(1901-1976)는 “만약 일본 열도가 물에 다 잠긴다면 나는 백제관음을 건지겠다”라고 말했단다.

이어서 백제관음상 그림을 자세히 음미하였다.

키가 2m 9.4cm이지만 훤칠한 몸매의 팔등신이다. 아리따운 얼굴은 엷은 미소를 머금고 있고, 왼손 엄지와 검지 두 손가락으로 정병(淨甁 목이 긴 형태의 물병으로 승려의 필수품)을 가볍게 들고 있고 오른손은 자애롭게 가만히 내밀고 있다.

법의(法衣) 아랫자락은 물결무늬를 그리고, 천의 자락이 무릎 위에서 교차하는데 마치 나신(裸身)처럼 근육의 굴곡이 살짝 나타난다. 이처럼 관음상은 불성과 인성의 절묘한 조화를 이루고 있다. 아울러 두 다리는 연화좌를 굳게 딛고 있다.

머리 위 불꽃 모양의 광배(光背)는 측면에서 보면 떨어져 있지만, 앞에서 보면 붙어 있는 듯하다.

일본의 평론가 가메이 가쓰이치로는 아래와 같이 감상평을 적었다.

“백제관음 앞에 서는 찰나, 심연을 헤매는 것 같은 불가사의한 선율이 이 되살아나왔다. 희미한 어둠 속 법당 안에 흰 불꽃이 하늘하는 피어올라 그것이 그대로 영원속에 응결된 듯한 모습을 접할 때, 우리들은 침묵하는 것 이외에 다른 길이 없다. 이 흰 불꽃의 흔들림은 아마도 아스카 사람들의 고뇌의 선율일 것이다.”

(유홍준, 유홍준 나의 문화유산 답사기 일본편 2 아스카·나라, 2013, p 147-150)

그런데 일본인은 왜 이 불상에 ‘백제관음(百濟觀音)’이란 이름을 붙였을까?