아내와 세계여행

예술과 혁명의 도시, 상트페테르부르크(35) 푸시킨과 고골의 만남

김세곤

2020. 4. 6. 18:39

[김세곤의 세계문화기행] 예술과 혁명의 도시, 상트페테르부르크(35) 푸시킨과 고골의 만남

승인 2020-04-06 07:42:47

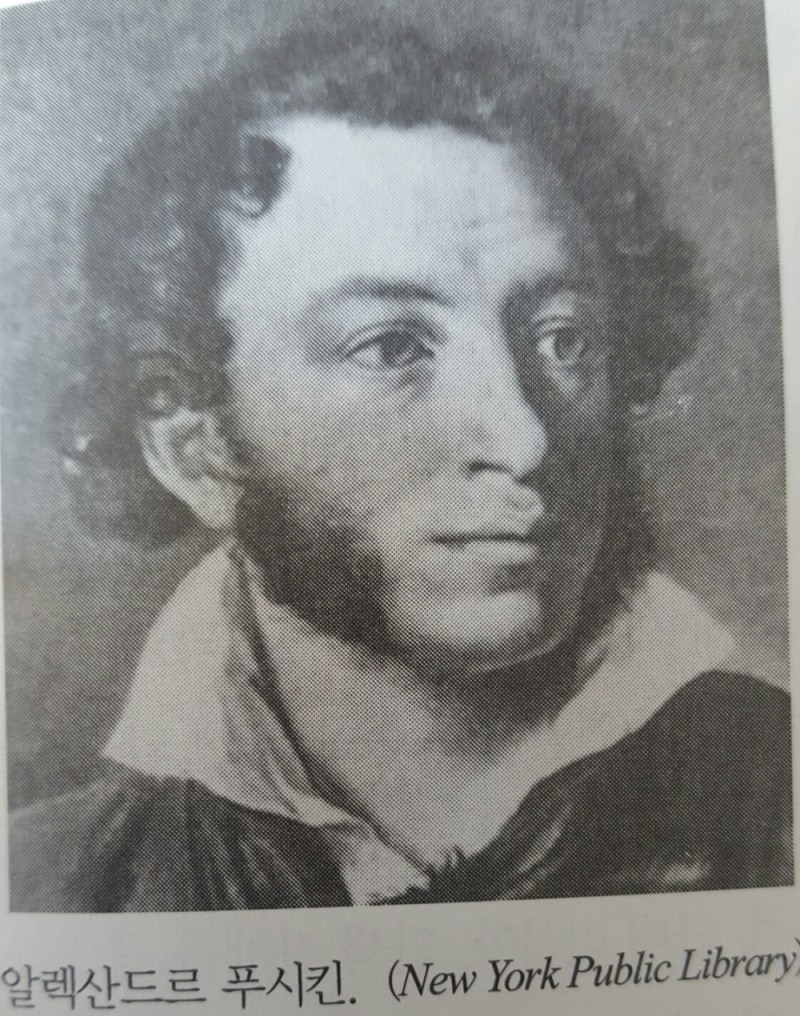

푸시킨은 1837년에 죽은 후 ‘국민시인’으로서의 지위를 얻었다. 사실 ‘국민시인’이란 표현은 푸시킨 생존 시 소설가 고골(1809~1852)이 처음 사용했다.

“푸시킨이라는 이름은 러시아 국민시인에 대한 생각을 상기시켜 준다. ... 푸시킨은 러시아 정신이 명백한 모습을 드러낸 인물이다. ... 그의 내면에 러시아의 자연, 러시아의 영혼, 러시아의 영혼, 러시아의 성격이 반영되어 있다.”

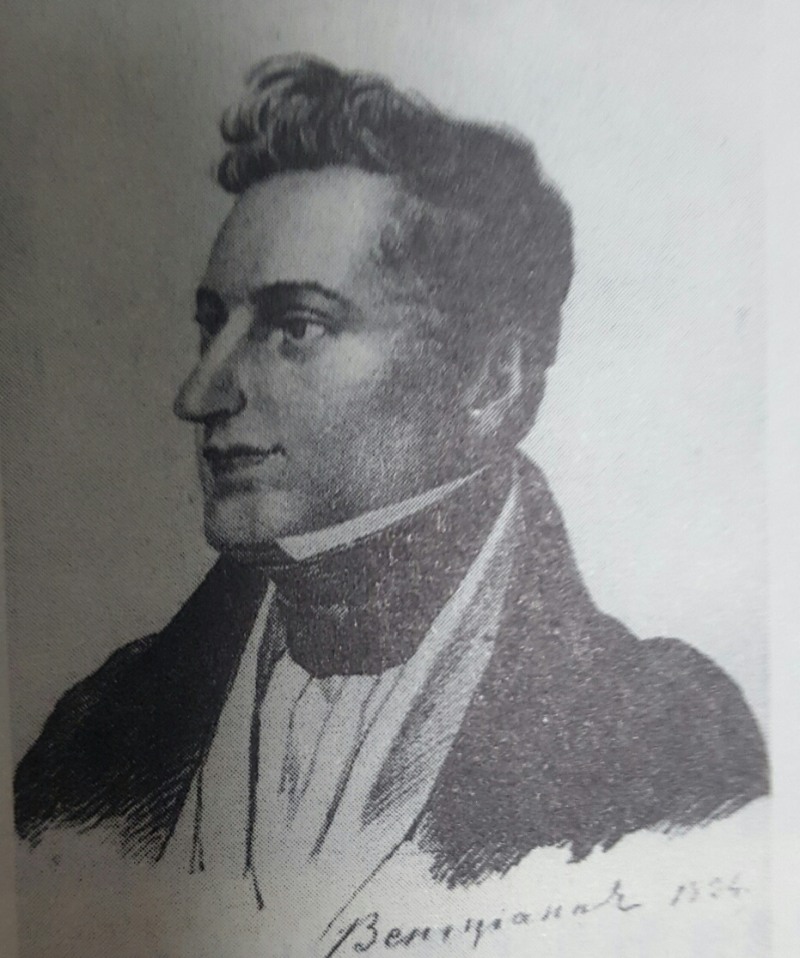

고골은 1831년에 푸시킨을 처음 만났다. 그는 1809년에 우크라이나의 시골 동네 소로친츠에서 태어났는데, 우크라이나의 카자크 귀족 가문 출신이었다. 그의 부친은 소지주이자 아마추어 극작가였다. 고골은 고등학교 때부터 글쓰기에 재질을 보였다. 시나 산문을 써서 잡지에 투고하기도 했다. 1828년에 고골은 관리가 되려고 페테르부르크로 갔다.

하지만 돈과 연줄 없이 관리가 되기는 힘들었다. 이번엔 문학적 명성을 얻고자 고등학교 땐 쓴 전원시 '한스 뀨헬리가르텐'이라는 시집을 자비로 출판하였다. 그러나 평가는 조롱 일색이었다. 이러자 그는 시집을 모두 사서 불태워 버리고 미국으로 가려고 외국으로 떠났다. 그러나 그는 독일 류베크까지만 갔다가 페테르부르크로 다시 돌아왔다. 돈이 떨어진 것이다.

이후 그는 내무성에 근무했지만 3개월 만에 그만두었다. 박봉에다가 일도 고달팠다. 1831년에 고골은 고향 우크라이나 지방의 민담을 소재로 '디칸카 근교의 야화'를 발표했다. 민담에 등장하는 다양한 귀신과 춤추고 노래하는 생생한 묘사는 인쇄 식자공부터 웃음을 터트리게 한 걸작이었다. 고골은 이 작품으로 유명하게 되었고, 주콥스키와 푸시킨의 찬사를 받았다.

푸시킨의 찬사를 읽어보자.

“이 작품 속에는 자연스러운 진정한 즐거움이 가득차 있고, 격식에 얽매이는 고리타분함은 전혀 보이지 않는다. 곳곳에 시와 감성이 속속들이 배어있다.”

1834년에 고골은 베떼르부르크 대학 중세사 조교수로 근무했으나 1년후에 그만두었다. 실력이 모자란 탓이었다. 이 와중에도 고골은 집필을 계속했다. 1835년에 고골은 페테르부르크를 배경으로 '광인일기' '초상화' '네프스키 거리'를 발표했다. 여기엔 고골이 페테르부르크에서 겪은 뼈저린 삶이 녹아 있다. 고골에게 페테르부르크는 영혼이 부재하는 기만의 도시였다.

1836년에 고골은 푸시킨이 주간하는 '동시대인'에 단편소설 '코'를 실었다. '코'는 갑자기 사라진 코 때문에 당황하는 8등급 관리가 겪는 환상소설이다.

한편 고골은 1836년 4월19일 니콜라이 1세 황제가 참관한 가운데 알렉산드르 황제 극장에서 5막의 희곡'검찰관'을 무대에 올렸다.

'검찰관'의 탄생에는 푸시킨의 도움이 컸다. 1835년 10월7일에 고골은 푸시킨에게 편지를 썼다.

“유머스런 것이든 아니든 내게 테마를 주십시오. 러시아적인 순수한 일화 말입니다. 내 손은 희곡을 쓰고 싶어 떨리고 있습니다.”

편지를 받은 푸시킨은 고골에게 노브고로드 지방을 여행하던 중 그곳의 지방 유지들이 하급관리를 위엄있는 검찰관으로 오인하여 일어난 일화를 알려준다.

12월6일에 고골은 희곡이 어느 정도 모양새를 갖추었다고 푸시킨에게 알린다. 이렇게 '검찰관'은 두 달 만에 완성된 것이다.

'검찰관'은 니콜라이 1세 치하의 관료제도를 신랄하게 풍자하고 있다.

지방 소도시의 부패한 관리들이 하급관리 흘레스따꼬프를 검찰관으로 착각한다. 이들은 자신들의 비리를 감추기 위해 가짜 검찰관에게 뇌물을 주고 연회를 베푼다. 흘레스따꼬프는 한술 더 떠서 시장 딸에게 청혼을 하고, 검찰관을 사위로 맞게 된 시장집은 축제 분위기가 된다. 그가 유유히 떠나간 후, 진짜 감찰관이 도착했다는 소식에 부패관리들은 공포에 휩싸인다.

관료사회의 부패와 무책임한 현실을 고발하고 풍자하는 '검찰관'은 ‘눈물을 통한 웃음’을 자아내는 희극이었다.

공연을 관람한 니콜라이 1세는 “음, 모두 멋있게 두들겨 맞았어. 그러나 누구보다도 호되게 얻어맞은 것은 나야”라고 중얼거렸다고 한다.

'검찰관'은 러시아 문단의 큰 호평을 받았다. 하지만 보수 언론과 황실 그리고 고위관리들은 격렬하게 고골을 비난했고, 고골은 로마로 피신해야 했다.

여행칼럼니스트/호남역사연구원장

<저작권자 © 글로벌경제신문, 무단 전재 및 재배포 금지>