서울의 향기 -가볼 만한 곳 , 삼청동

Life style]삼청동 거리엔 파리 뒷골목 정취가 흐른다

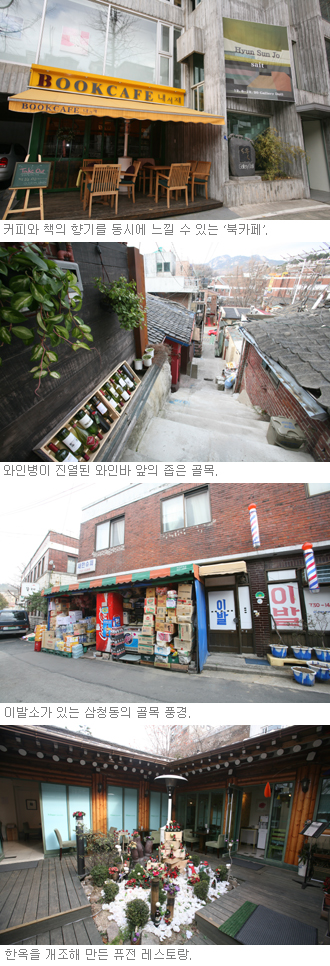

두 여성이 벽화를 감상하며 산책하고 있다. 전통과 현대가 절묘하게 결합된 삼청동의 주요 고객은 여성이다. 특히 20대 중반∼30대 중반의 ‘골드미스’들은 넉넉하면서도 초라하지 않은 삼청동에 큰 애착을 느낀다고 한다. 이훈구 기자 |

그런데도 도심 풍경과는 확연히 다르다. 그래서 사람들은 삼청동을 ‘섬’이라고 부른다. 도심 속의 섬….

옛 추억과 현대식 문화가 절묘하게 뒤섞인 곳. 삼청동이 뿜어내는 독특한 매력이다.

이번 취재를 위해 최근 여러 차례 삼청동을 찾았다. 평일에도, 주말에도 가 봤다. 쌀쌀한 날씨인데도 좁은 보도는 인파로 넘쳐났다.

○ 근대와 현대의 파노라마

|

삼청동은 ‘3무(無)’ 동네라고 불린다. 편의점, 프랜차이즈 가맹점, 네온사인이 없다는 뜻이다.

“편의점이요? 한때 있었지요. 그런데 장사가 안 돼 결국 나갔어요. 대신 동네 구멍가게가 꽉 잡고 있죠. 프랜차이즈는 도심에 널려 있는데 굳이 여기에까지 있을 필요가 없지 않습니까.”(삼청동 월전미술관 유영석 학예연구원)

1920, 30년대에 지은 일본식 개량 한옥이 처마를 나란히 하고 들어선 모습이 흔하다.

오래된 목욕탕, 페인트칠한 간판을 단 쌀집은 1960, 70년대 서울의 옛 골목 풍경이다. ‘세탁소+슈퍼’, ‘부동산 중개업소+쌀집’ 식으로 장사하는 가게들도 심심찮게 볼 수 있다.

삼청동 길 끄트머리 ‘재즈스토리’라는 가게에 들어서면 ‘저축은 국력이다’라는 박정희 전 대통령의 휘호가 걸려 있다.

그런가 하면 동네 어귀에서는 빨간 티셔츠의 여자가 지붕 위를 걷는 모습이 보인다. 미국의 현대 작가 조너선 보로프스키의 조각 작품이다.

○ 스토리를 판다

서비스 산업은 3차 산업으로 분류된다. 삼청동은 여기에 감성을 덧입힌 ‘3.5차 산업’으로 경쟁력을 높였다.

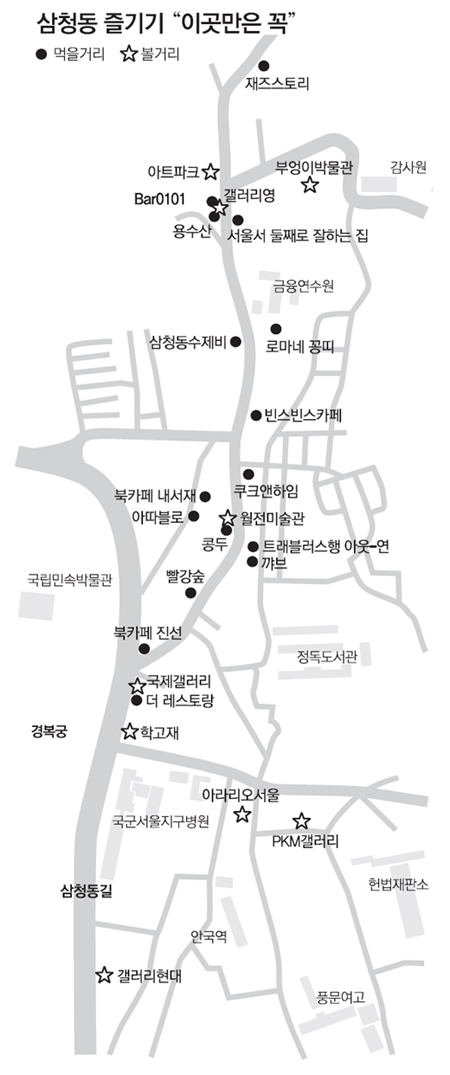

삼청동을 포함한 북촌 일대에 있는 미술관은 57곳에 이른다. 서울 명동의 쇼윈도에 번쩍번쩍한 상품이 전시된다면 삼청동 쇼윈도에는 옹기그릇, 유화, 설치미술 작품 등이 자리 잡고 있는 것이다.

범상치 않은 가게 주인들의 이력도 삼청동의 매력 포인트다.

‘트래블러스행 아웃-연(緣)’의 이인식(30) 사장은 대학 다닐 때 인도 티베트 등으로 배낭여행을 떠난 경험을 살려 지난해 이곳에 가게를 냈다. 책장에는 여행책자인 ‘론리 플래닛’ 영어판이 수십 권 꽂혀 있다.

부엉이와 관련된 접시, 그림, 조각 등 2000여 점을 전시하고 있는 부엉이박물관 배명희 관장은 중학교 때부터 부엉이와 관련된 것이라면 뭐든지 수집하다 결국 박물관을 차리게 됐다.

‘북카페 내서재’ 정은주 사장은 외국계 은행 프라이빗뱅커(PB)로 일하면서 지친 몸을 달래려고 삼청동을 찾다가 결국 결혼자금을 털어 가게를 낸 경우다.

안창모 경기대 건축전문대학원 교수는 “조선시대 양반의 거주지로 600년 이상의 역사를 담고 있는 삼청동에 현대문화가 유입되면서 ‘스토리’는 현재 진행형”이라면서 “단순한 물리적 공간이 아닌 의미 있는 공간이라는 점에서 삼청동은 더 매력적”이라고 말했다.

○ ‘골드미스’들의 거리

삼청동의 독특한 공간 미학은 20, 30대 여성들에게 강하게 어필한다. 인터넷 소모임인 ‘삼청동을 사랑하는 사람들’의 회원 1만2000여 명 가운데 1만여 명이 여성이다. 삼청동에서 남자들끼리 다니면 어색해 보인다.

특히 경제력을 갖춘 20대 중반∼30대 중반의 ‘골드미스’들에게 삼청동은 특별한 곳이다.

“삼청동 식당들은 ‘테이크 아웃(take-out)’ 커피의 대명사인 스타벅스에서 미국 냄새를 빼고 한국 특유의 분위기를 적신 곳이라고 표현할 수 있을까요? 배낭여행을 갔을 때 파리 뒷골목에서나 느끼던 기분이에요.”(최윤미·30·공기업 사원)

“청소년이나 대학 초년생이 주로 모이는 종로, 대학로 같은 데는 시끄러워서 안 가요. 초라하게 놀고 싶지 않은데 조용한 분위기를 원한다면 단연 삼청동이에요. ‘소박한 럭셔리’를 바라는 거죠.”(김예슬·25·CJ인터넷 사원)

제일기획 브랜드마케팅연구소 유진형 책임연구원은 “삼청동의 여유롭고 조용하고 한국적인 전통이 주는 단아함은 세련된 강남에서는 찾아볼 수 없다”며 “삼청동은 구매력을 지닌 젊은 여성들이 대학생들과 ‘구분 짓기’를 할 수 있는 공간”이라고 말했다.

○ 역설의 경제학

비 오는 날 삼청동을 걸어 본 사람은 안다. ‘지옥’이다. 보도가 좁아 우산을 펼치고는 두 사람이 도저히 지나다닐 수 없다.

차를 끌고 가기도 힘들다. 주차공간이 마땅치 않아 동네를 뱅뱅 돌기 일쑤다. 주차장이 딸린 식당도 거의 없다. 주차는 ‘알아서 하라’는 식이다. ‘알짜 상권=교통 좋은 곳’이라는 등식이 적어도 여기서는 통하지 않는다.

규모의 경제나 효율성도 여기서는 안 먹힌다.

삼청동에서 50평 이상 되는 제법 큰 가게는 ‘삼청동 수제비’, ‘지화자’, ‘더 레스토랑’ 등 손에 꼽을 정도다. 대부분은 20평 안팎, 좌석도 많아야 20여 석이다. 한옥 보존지구로 묶여 가게를 확장하기 어렵지만 굳이 넓히려고 하지도 않는다.

그런데도 삼청동은 사람들로 북적인다. 삼청동을 찾은 비씨카드 회원들이 이곳에서 카드로 쓴 돈은 2004년 57억6600만 원에서 올해 1∼11월 77억3700만 원으로 급증했다.

삼성경제연구소 전영옥 수석연구원은 “삼청동의 좁은 도로와 낮은 건물은 인간이 가장 편하게 생각하는 규모(human-scale)를 잘 보여 주는 장소”라며 “‘걷는 맛’이 있기 때문에 사람들이 모여들고, 소비로 이어지는 것”이라고 분석했다.

|

김유영 기자 abc@donga.com

김상훈 기자 sanhkim@donga.com

집값 폭등… 평당 3000만 원선

거리풍경 하루가 다르게 현대화

삼청동은 변하고 있다. 매우 빠른 속도로 변한다. 변화를 반기는 사람도 있지만 안타까워하는 사람도 많다. 10년 후 삼청동은 어떤 모습일까. 기대와 우려는 교차하고 있다.

○ 치솟는 몸값

사람들이 몰리면서 집값이 뛰고 음식값도 비싸졌다.

이곳 부동산 중개업소에 따르면 가게를 내기 알맞은 길가의 집값은 평당 3000만∼3500만 원 선. 서울 강남의 웬만한 아파트 값 수준이다.

삼청동에서 20여 년간 부동산 중개업을 해왔다는 단골사부동산 이재복(72) 대표는 “평당 600만∼700만 원 하던 집값이 4, 5년 만에 5배로 뛰었다”며 혀를 내둘렀다. 밥값도 올랐다. 1인분에 5000∼7000원인 삼청동수제비나 소머리국밥은 그나마 매우 싼 편이다. 거리 풍경도 달라지고 있다. 하루가 다르게 현대식 건물과 양식 레스토랑, 영어식 간판이 늘고 있다. 뒷골목 곳곳에는 와인바가 들어섰다. 한 와인바 사장은 “원래는 강남이 와인바 집결지였는데 요즘은 와인바 하면 삼청동을 떠올릴 정도”라고 말했다.

○ 사나워진 인심

삼청동 원주민들은 변화가 달갑지만은 않다. 동네 인심이 사나워졌기 때문이다. 거주자 우선 주차구역에 여기저기서 차를 갖다 대면서 주민과 가게 주인들 간의 싸움이 그칠 날이 없다. 소규모 잡화점 주인 강연복 씨는 “외지 사람들이 들어온다고 장사가 잘되는 것도 아니다”며 “오히려 세탁소 등 꼭 필요한 편의시설만 없어졌다”고 불평했다.

김인회(66) 전 연세대 교육학과 교수는 1970년대 중반까지 20년간 삼청동에서 살았다. 잠시 이곳을 떠났다가 2002년에 다시 돌아온 그는 ‘요즘 삼청동’에 숨이 막힌다고 했다.

“차가 너무 많아 오가기 힘든 데다 공기도 탁해졌어요. 주민이 적은 동네라 마을버스 배차 간격도 긴데, 길까지 막히니 마을버스 기다리는 것도 보통 일이 아니에요.”

이방인이라고 변화를 반기는 것만은 아니다. 와인바 ‘로마네 꽁띠’ 성우진 사장은 “전과는 달리 너무 상업적으로 바뀌고 있다”며 “삼청동을 좋아했던 사람으로서 심경이 복잡하다”고 말했다.

○ 삼청동의 미래는

서울시는 2001년부터 삼청동 일대의 한옥을 보존하기 위해 각종 지원책을 펴고 있다. 그러나 ‘껍데기’가 아니라 ‘속살’을 살려야 한다는 지적이 많다.

북카페 ‘엔’을 관리하는 우병남 삼청교회 부목사는 “비싼 가게가 많이 생겼고 최근엔 임대료가 너무 높아져 가게를 접고 삼청동을 떠나는 사람도 많다”고 말했다. 갤러리 카페 ‘빨강숲’ 정연우 사장도 “인사동은 개발에 밀려 특유의 격조 높은 분위기가 사라졌다”며 “삼청동은 그 전철을 밟지 않았으면 좋겠다”고 안타까워했다.

반면 변화를 자연스럽게 받아들여야 한다는 목소리도 나온다.

팥죽으로 유명한 ‘서울서 둘째로 잘하는 집’ 김은숙(67·여) 사장은 “사람들이 원하고, 젊은이들이 원하는 것을 어떻게 인위적으로 막느냐”며 “우리는 ‘6·25 판잣집 문화’지만 바로 옆에 초현대식 문화가 공존하는 것도 나름대로 매력”이라고 말했다. 과거와 현대가 뒤엉킨 분위기가 또 다른 복합적인 매력으로 다가서고 있다는 얘기다.

배극인 기자 bae2150@donga.com